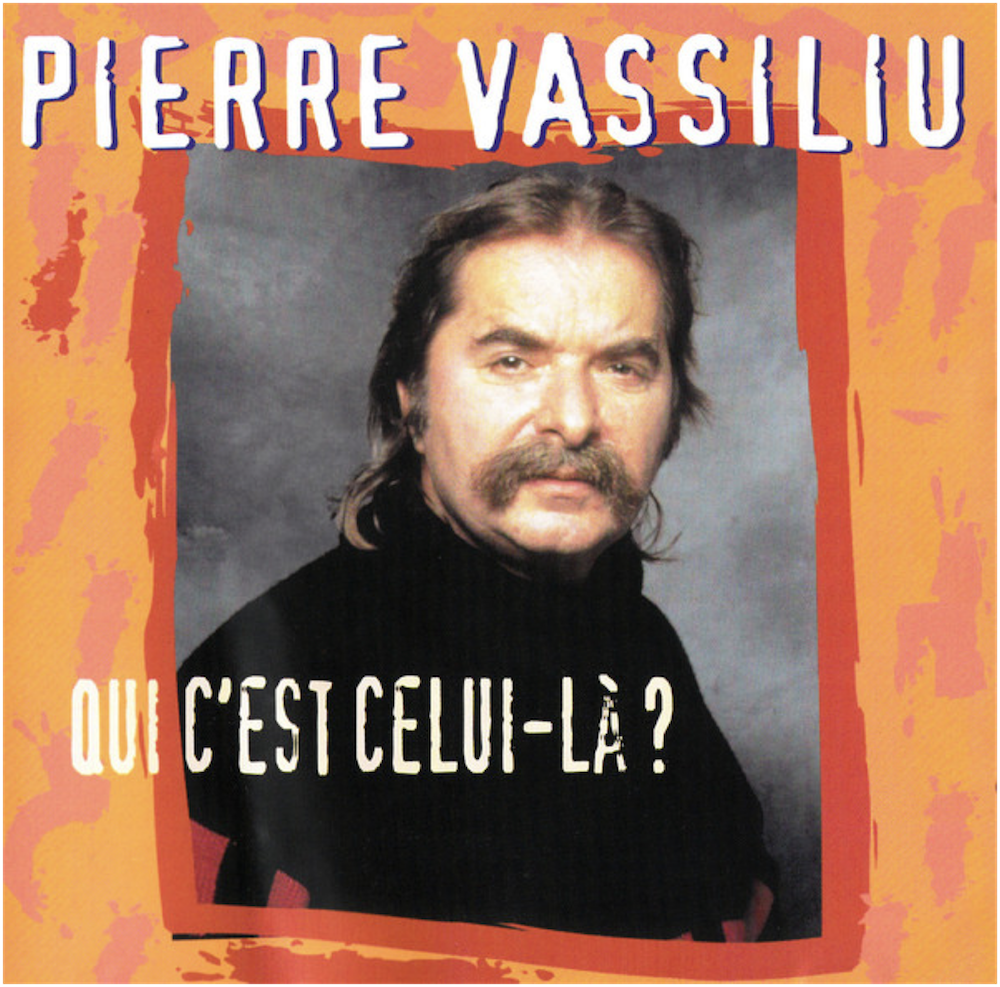

Pierre Vassiliu, Paris, juillet 1998

Interview à écouter sur https://www.youtube.com/watch?v=jUyIAKI2SUA

Un type formidable, phénoménal, d’une simplicité aussi grande que son charisme. Eut-il voulu fonder une secte ou devenir Président d’une république bananière qu’il l’aurait réussi sans le moindre effort. Toc toc toc qui qu’est là qui frappe à ma porte ? Mais c’est Pierre Vassiliu. Bonjour Pierre. Pierre Vassiliu : Ah ben dis donc en voilà une surprise mon cher ami.

D L : ça ne nous rajeunit pas.

P V : Ben si, ça nous rajeunit, et moi j’adore vieillir.

D L : Il y a une très très belle chanson Pierre, sur votre nouveau disque : « Je dis pas non » ; elle a une histoire cette chanson ?

P V : Oui elle a une histoire car je l’ai écoutée la première fois à Cuba il y a trois ans, et c’est toujours des textes qui sont très très chauds là-bas. Les filles, elles ont pas peur de parler d’amour… et d’ailleurs les garçons non plus. En fait c’est une adaptation libre d’un texte que je me suis fais traduire et qui est… intraduisible en français, c’est une chanson assez chaude avec des jeux de mots, voila !

D L : Mais alors quel chemin depuis vos débuts. Vos débuts pour le grand public c’est « Armand », mais j’imagine qu’avant « Armand » il y a eu quelque chose, vous avez enregistré des disques, vous avez fait du cabaret, qu’est ce qu’il s’est passé ?

P V : A mes débuts j’ai fait du cabaret comme on en faisait deux ou trois par soir, Alors on se croisait…

D L : Avec Brassens, Brel ?

P V : Ah non non non, ils étaient déjà des stars, enfin presque des stars. Non, on se croisait avec Bobby Lapointe, avec Jean Ferrat, avec Barbara, je sais pas, pas mal de gens qui s’en sont sortis visiblement. J’ai même joué après Serge Gainsbourg qui faisait trois morceaux et moi deux. Non non je jouais avant en fait…

D L : En vedette américaine

P V : Ouais c’est ça. Non mais c’est toute cette époque du cabaret qui était vraiment géniale parce que là c’était vraiment la passion, il y avait de quoi jouer, y avait de quoi apprendre son boulot.

D L : Le public n’était pas trop dur en cabaret ?

P V : Très dur !

D L : C’est la rude école ?

P V : Oui c’est la dure école, mais n’oublions pas de le dire, et je le dis vraiment aujourd’hui à votre antenne, c’est que le public français est le public le plus désagréable du monde ! Ce sont les gens qui sont les pires, ce sont des gens qui font des critiques, et à partir du moment où vous payez votre place, on vous doit tout… et même quand vous ne payez pas votre place, c’est pire encore, vous avez le droit de partir pendant le concert (rire), et c’est vrai que les artistes américains viennent très rarement en France, car le public français est vraiment très difficile… On se demande pourquoi.

D L : Dés le début, votre répertoire était constitué de chansons comiques, comiques, comiques ?

P V : Euh oui pendant les premiers disques, jusqu’à « Amour, Amitié » en 1968 qui a été mon premier album avec cette chanson qui a fait son chemin et qui continue.

D L : Est-ce qu’il a été dur d’être pris au sérieux au début des années 60 quand on chantait « Armand »et « La Charlotte » ?

P V : Ce qui était bien c’est qu’il y avait la place pour les chansons drôles ; maintenant on n’en entend plus jamais, c’est comme ça ! Les modes changent. Moi j’ai une période de rap, mais il y a pas beaucoup de rap rigolo ; si y en a, on ne les entend pas beaucoup. C’est un peu comme la chanson drôle de cette époque là, entre Lapointe , Perret ou moi et Ricet Barrier ou d’autres gens, on faisait de la chanson marrante avec des textes avec des jeux de mots ou des choses comme ça. C’est vrai que ça se fait sans doute encore mais c’est occulté par les radios, parce que les radios ben faut bien suivre la mode au lieu de la devancer… Chaque radio suit la mode

D L : Pierre, vous faites partie de l’histoire de la chanson française évidemment en tant que Vassiliu, mais vous faites aussi partie de l’histoire du rock’n’roll, puisque pendant trois semaines vous avez assisté à un événement très important qui était le passage des Beatles à l'Olympia. Au même spectacle donc, vous-même, Trini Lopez, Sylvie Vartan, Guy Marchand qui chantait une chanson…Alors depuis cette époque on en parle, et vous allez rétablir la vérité parce qu’on n’arrive pas à savoir si les Beatles ont eu un succès phénoménal ou si au contraire ils se sont fait jeter.

P V : Non non ils se sont pas fait jeter, pas du tout… Ils n’ont pas eu un succès colossal non plus. C’était Trini Lopez qui avait un succès colossal, ce n’était pas Sylvie Vartan non plus. C’était Sean Elliot , avec son tube, Trini Lopez et puis moi, faut bien le dire (rire) qui avec mes trois chansons marrantes, passais drôlement bien. Maintenant avec les Beatles ça a été un événement pour nous autres musiciens, surtout d’entendre cette musique qui était complètement nouvelle pour nous, et puis nos sorties le soir. Il y en a un qui était justement dehors tous les soirs… C’était Paul.

D L: Le dandy de la bande…

P V : Qui m’avait même demandé si je voulais bien m’occuper de sa femme pendant qu’il rentrait à Londres le soir… mais pour la sortir en tout bien tout honneur.

D L : On n’aurait pas pensé autre chose…

P V : Pour lui tenir compagnie… Chose que je faisais très bien. C’était des soirées exceptionnelles bien sûr. Ça l’est davantage aujourd’hui qu’ils sont devenus les stars mondiales de notre siècle, des stars planétaires. À cette époque là on était tous dans la même histoire : eux débutaient et nous aussi nous débutions, mais ça a été un déferlement inouï ces scarabées qui sont descendus d’une Rolls blanche, avec les cheveux longs… J’aurai toujours le souvenir de ça parce que en France (il prend l’accent paysan) « En France quand t’as les cheveux longs, t’es qu’un PD », c’était comme ça à l’époque, maintenant ça a changé.

D L : Est-ce que certains soirs, vous vous êtes retrouvés les uns chez les autres à gratter les guitares et chanter ensemble ?

P V : Non jamais. On s’est retrouvés en boite parce qu’à cette époque là on sortait, on ne pensait qu’à une chose : se retrouver en boite.

D L : Ça ne vous est jamais venu à l’idée de reprendre une chanson de Beatles ? il y en a quelques-unes qui vous auraient bien collé, non ?

P V : Oh la la…

D L : Vous n’étiez pas encore à fond dans le répertoire tendre mais « And I love her »vous aurait bien collé…

P V : Non non, chacun son truc… Je ferai ça quand quelqu’un fera un hommage aux Beatles ou un truc comme ça, volontiers bien sûr, mais c’est pas mon truc, moi je suis pas chanteur !

D L : Est ce que vous avez l’impression que cette évolution de la musique et d’avoir rencontré les Beatles, ça vous a posé des questions ou remis en question ? « Est-ce que je vais continuer à faire des chansons comiques ? ». ça vous collait bien à la peau les chansons comiques ?

P V : Euh non, en fait non, ça a été très ambigu cette histoire. Au début c’est mon frère Michel qui écrivait des chansons comme ça, dont les siennes comme « Armand » d’ailleurs, et qui les chantait à la maison, mais il était tellement froussard qu’il a jamais été possible qu’il monte sur une scène ; donc c’est moi qui ais pris le relais ; à partir du deuxième disque ou du 3ème 45 tours, ce sont mes chansons que j’enregistrais moi-même, et qui étaient des chansons beaucoup plus tendres.

D L : Donc en fait vous êtes devenu vedette par procuration en quelque sorte ?

P V : Exactement !

D L : Mais « Qui c’est celui là ? », on peut se poser la question ! Ça aussi c’était un grand titre de votre carrière. C’était vraiment le grand retour de notre ami Vassiliu. Pierre, pour le grand public, vous avez disparu pendant un laps de temps assez long… Trois ou quatre ans !

P V : J’ai passé ma vie à disparaître et à …réapparaître !

D L : Mais le public qui est curieux, il se demande « Qu’est ce qu’il fait Vassiliu pendant ce temps là ? »

P V : Il faut expliquer, ici, en France ...qu’il n’y a pas que la France ! Quand je ne suis pas là, je suis autre part. Ça veut dire que j’ai fait une tournée en Afrique du Nord je ne sais combien de fois, j'ai fait une tournée en Afrique Noire, j’ai fait des maisons de la Culture et autres centres culturels français dans beaucoup de pays du monde. Alors évidemment quand je ne suis pas là, on ne parle pas souvent de moi, on ne me voit pas beaucoup à la télé – faut bien le dire - on peut dire que je fais rien pour, ça dépend des moments. Quand on parle pas de moi, c’est pas que je suis dans un trou ou que ça ne marche pas, c’est que je fais autre chose… toujours avec des chansons.

D L : Et là, vous vous déplacez dans le monde entier – on peut le dire - et vous imprégniez à ce moment là des musiques de chaque lieu que vous visitez. Quand vous arrivez dans une ville d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, vous n’y restez pas quelques heures j’imagine ? Vous posez vos valises pour quelques jours ou quelques semaines peut être ?

P V : La dernière fois, mon dernier voyage qui remonte à l’année dernière (1997), nous étions au Honduras et au Guatemala. Alors nous sommes restés quinze jours au Honduras et quinze jours au Guatemala. Après, nous avons remonté le fleuve en bateau ; enfin on s’est fait le Robinson moderne sur des petites jonques d’un côté en Asie, en pirogue au Honduras en pleine haute mer où j’étais mort de peur, car dès que vous tourniez la tête, la pirogue basculait d’un côté, et on était au moins douze là dedans avec les femmes encore des bigoudis sur la tête, les parapluies, les gosses avec le bidons de gas oil…un bazar ! Mais ça c’est le charme de ces voyages là.

D L : Et donc pendant que les musiciens français étaient tout à fait imprégnés de la musique pop britannique, vous, vous découvriez toutes ces musiques du monde entier que l’on ressent au fil des albums.

P V : Oui bien sûr. Disons que l’inspiration me vient souvent à cause de ces musiques, mais que j’essaye de ne pas copier. J’essaie de jouer tout net. Par exemple dans le dernier album que j’ai fait, Parler aux Anges, on joue avec des musiciens cubains. Alors là on est allés enregistrer à New York, c’était trop compliqué à Cuba, à La Havane trop compliqué. Nous sommes donc allés à New York où nous avons enregistré deux morceaux dont la fameuse version de « Che Guevara » que j’ai enregistrée il y a deux ans et qui depuis a donné un tube disco (mais enfin chacun son truc…), et je veux dire que les deux Brésiliens qui jouent dans le disque sont vraiment des Brésiliens. Je veux dire que l’on a pas pris des Français qui jouent de la Bossa ou la Samba, on a pris vraiment des bons !

D L : Ça n’a pas été difficile vis-à-vis du métier d’imposer une image nouvelle, par rapport à « Armand » ou « Ivanhoé » qui ont été de gros succès ? La maison de disques a dû se dire « Mais Vassiliu il va nous faire perdre de l’argent à changer de style » !

P V : Oui bien sûr, mais je leur en ai fait perdre aussi, et j’avoue qu’aujourd’hui je regrette vivement…

D L : De ne pas leur en avoir fait perdre plus ?

P V : Non, mais il y a des gens qui ont été très fidèles, comme Mr Daquelin quand il était président chez RCA, et avec qui j’avais eu des mots car je trouvais qu’il ne s’occupait pas assez de moi – je crois que j’étais vraiment un méchant garçon à l’époque - c’était vraiment un mec extra il m’a laissé faire toutes les folies de ma vie, mes double albums, et évidemment les gens attendaient des titres comme « Charlotte » et toutes ces conneries de cette époque, et c’est vrai que les autres - à part « Qui c’est celui là ? », « Le journal dans l’aéroport » qui ont beaucoup marché, « Marie en Provence » qui a beaucoup marché aussi, enfin y en a pas mal de tubes dans le genre, mais je serai toujours tributaire de « Qui c’est celui là ? ». Y a pas un jour de ma vie où je vis sans. Voilà, dans la rue, dans le métro, dans l’avion, les gens font des découvertes et je trouve ça génial. Les gens me disent tous les jours de ma vie « complètement toqué ce mec là » ou alors « qui c’est celui là », comme vous l’avez dit tout à l’heure.

D L : Restons dans le voyage puisque les Beatles eux même ont essayé d’adapter la musique jamaïcaine avec « Obladi Oblada ». Vous êtes allé en Jamaïque, vous-même, Pierre ?

P V : Non, ce serait bête de dire « j’ai failli y aller », parce que j’étais à 300 m de Kingston, mais il y avait une telle tempête, on était en bateau et on a jamais pu débarquer. J’aime bien les gens qui disent « J’ai failli y aller » – je déteste cette formule « Ah oui l’année dernière on a failli y aller » !

D L : Donc il n’y aura pas tout de suite de reggae dans votre répertoire…

P V : Pas dans les jours à venir, par contre je crois avoir été un des premiers à faire du reggae sur un disque qui s’appelait… euh je ne pourrais pas vraiment vous dire le nom, c’était un disque où il y avait un tableau de Daniel Authouart qui avait peint une piscine à l’Africaine avec tout ce qu’il y avait, le fascisme, les dictateurs, les Russes… c’était une pochette superbe. Et dans ce disque là il y avait une chanson qui s’appelait « Vulgaire » et ça c’était un vrai reggae.

D L : Mais enregistré où ce reggae ?

P V : Enregistré en France avec des copains anglais qui étaient allés en Jamaïque, et ce disque a été enregistré chez moi à cette époque – enfin chez moi… On avait loué un studio, enfin une console - et c’est vrai je pense qu’on a été les premiers à enregistrer un reggae… C’était comme les Beatles à cette époque, c’était tellement étonnant d’entendre cette musique là que les gens classaient comme répétitive ou comme le musique indienne…

D L : Georges Harrison a joué beaucoup de musique indienne, musique que vous appréciez…

P V : Ah oui, j’apprécie énormément, car je suis aussi allé en Inde, dans les pays d’Asie ou même à l’Ile Maurice où il y a 90% d’Indiens… La musique indienne je l’adore parce que c’est tout le temps changeant – les gens appellent ça de la musique répétitive – mais c’est tout le temps changeant, c’est ça qu’il faut arriver à admettre au bout d’un moment… Mais il faut en écouter beaucoup pour s’en rendre compte.

D L : Mais qu’est ce qu’elle est difficile ! Georges Harrison disait qu’il fallait au moins trente ans pour essayer de jouer potablement du sitar…

P V : Ah mais là c’est autre chose ! Il y a des gens qui sont doués, on se met pas à jouer du sitar du jour au lendemain, comme un sitariste ne va pas se mettre à jouer…

D L : de l’accordéon…

P V : Là c’est plus facile comme comparaison… Y a beaucoup d’orgues comme ça dans les rues de Bombay, tout le monde a son petit piano pour aller faire des messes, sous le bras, donc il y a déjà l’histoire du clavier… Enfin disons qu’il y a tellement de choses à apprendre… Moi je préfère l’écouter plutôt que d’apprendre à jouer d’un instrument.

D L : Les Beatles n’ont cessé d’évoluer durant leur courte carrière – elle n’aura duré que sept ans en tant que groupe – peut-être par leurs personnalités différentes à sles quatre. Lorsque l’on est seul, est ce qu’il est facile de continuer à évoluer, de faire un album qui va de l’avant par rapport au précédent, de trouver sans arrêt des idées nouvelles ?

P V : C’est très très difficile… Bon moi j’ai pas sept ans de carrière, j’en ai trente… C’est très difficile parce que dans ce que j’ai écrit, j’ai jamais pensé être un créateur, c’est clair… je suis un mec qui écrit, je chante et je fais de la musique. Mais à un moment j’ai fait le tour de ce que je pensais avoir réussi à dire. Parce qu’on reprend, il me semble, les premières idées qu’on adapte dix ans plus tard en disant « je l’ai déjà dit, on en a déjà parlé… oui mais je l’ai dit autrement, je l’ai pas dit pareil », donc c’est très difficile de penser qu’on est nouveau. C’est pour ça que dans mon nouvel album « Parler aux anges », j’ai fait foncièrement dix chansons…Du début à la fin, ce sont des chansons. Y a des évocations musicales tout le temps…mais ce sont des chansons… C’est de l’écriture, un début, un milieu, une fin, chose que je ne faisais plus depuis longtemps.

D L :On est bien loin des débuts de votre carrière, à l’époque où il fallait sortir un 45 tours tout les trois mois. Maintenant on sort un disque tout les trois ans – vous c’est parfois plus long – et parfois on se dit « tiens, je vais arrêter d’enregistrer »...

P V : Ben oui on y pense, on y pense, c’est difficile aujourd’hui… C’est un grand plaisir d’écrire, quand on arrive à trouver quelque chose à dire. C’est un grand plaisir d’enregistrer… Mais après il faut aller vendre notre produit, et ça c’est difficile. Quoi que les gens sont toujours sympas, dans les radios ou les endroits où nous allons –c’est pas la question- En fait dès qu’un nouveau disque sort, toutes les radios passent l’ancien !

D L : J’avais jamais remarqué…

P V : Vous pouvez le remarquer. Le nouveau disque de n’importe qui qui sort, ils vont passer les vieux titres, et peut être dans six mois, les nouveaux vont commencer à passer… C’est drôle, c’est comme ça… C’est étrange.

D L : Et c’est décourageant ?

P V : Oui souvent… Parce que la moindre des choses c’est de s’entendre à la radio avec les nouveautés, parce qu’on a vécu dans des endroits confinés où on entend toujours le même son. Quand on sort avec sa bande et son nouveau disque, ça n’a pas le même son et quand on l’écoute à la radio où le son est bien plus performant parce que la FM est de bonne qualité, là on entend encore des choses qu’on découvre… même moi dans mes disques comme beaucoup d’autres. Or avant qu’on l’entende à la radio il faut… des mois !

D L : Et vous vous contenteriez d’une forme écrite simplement… un poème, DES poèmes, un roman ?

P V : J’ai écrit un roman, un roman reportage qui s’appelait « Une vie à rien faire ». C’est en fait le moment où j’ai le plus travaillé de ma vie. J’avais trouvé le titre il y a longtemps avant d’écrire le bouquin et avant d’émigrer au Sénégal où j’ai habité quatre ans. J’y raconte l’immigration d’un couple de Blancs qui vient s’installer chez les Noirs. Généralement c’est le contraire, et je raconte ça avec toutes ses péripéties et le côté drôle que ça a et le côté très difficile que c’est à vivre.

D L : Vous y seriez resté au Sénégal ? Parce qu’au bout de quatre ans on fait un peu partie des meubles.

P V : Non en fait. Ma femme voulait rester, mais moi mes amis me manquaient beaucoup, mes habitudes un petit peu… Je n’ai pas d’objets précis chez moi auxquels je tienne… mais l’humour de mes copains, de mes copines ici en France qui n’est pas le même. Il me manquait un peu de cette chaleur gratuite. Au Sénégal souvent on a l’impression qu’on est amis par intérêt, et vice versa. On a besoin de gens, ils ont besoin de nous, c’est beaucoup plus flagrant qu’ici.

D L : Alors il faut parler un peu du présent, de ce nouveau disque, des projets de scène et puis de votre vie en dehors de Paris car elle existe et elle est peut être très très riche et passionnante !

P V : Et elle est passionnante vu le climat du Gers où j’habite, la vue sur les Pyrénées 4 ou 5 fois par an, c’est choquant, ça me rappelle quand t’es dans le désert et qu’il y a un mirage… la nature, c’est vraiment quelque chose de sublime. Je crois que c’est l’endroit le plus peinard partout où j’ai voyagé…c’est vraiment dans le Gers ! Y a rien, y a que des canards…

D L : Mais vous y travaillez néanmoins ?

P V : Oui je travaille, j’écris, mais des fois je fais rien, rien du tout… c’est délicieux.

D L : Vous n’avez pas une salle de spectacle, un restaurant, un endroit où vous allez ?

P V : Ah oui c’est vrai, le Boléro mais j’y suis moins souvent maintenant. C’est un café – bar – restaurant - cabaret-hôtel que j’ai acheté l’année dernière et que j’ai mis en gérance il y a maintenant six mois.

D L : Vous n’êtes pas tellement impliqué dedans ?

P V : J’y étais complètement mais là j’en peux plus, je ne peux pas écrire et en même temps descendre dans ce rade, comme on dit, qui est d’ailleurs un très chouette endroit, et m’occuper de la cuisine comme à l’époque, engager des chefs et les virer… parce que y en a plein qui savent rien faire du tout… et ça c’est le bordel ! Donc j’ai dit, j’ai passé l’époque… J’avais déjà fait ça à Dakar où j’avais remonté un club de jazz qui s’appelait le « Mamiflore » qui a été une grande réussite, mais là en France je vous avoue qu’on est tellement accablés d’impôts qu’il faut vraiment être inconscient pour monter une affaire.

D L : Sans compter que pour mener à bien votre affaire, il faut régulièrement monter à Paris…

P V : Oui en plus il faut m’occuper des affaires… des affaires qui font qu’il faut que je sois là aujourd’hui, demain autre part, après rentrer dans le Gers… La semaine prochaine, deux jours après je reviens à Paris pour deux jours, après je redescends …ensuite les festivals où je vais jouer en juillet, en août, en septembre . Après je suis parrain du festival Manu Di Bango qui se fait dans la Sarthe le 29 août… Je suis très fier d’être le parrain de Manu Di Bango qui a été mon oncle pendant des années – hein Tonton ? – …enfin voilà, la vie continue, mais je ne peux pas être en même temps au Boléro, en même temps sur les routes et en même temps sur scène.

D L : Votre album actuel s’appelle « Batida Coco »…

P V : Batida Coco c’est l’alcool national du Brésil, et c’est une réflexion sur nos hommes politiques… On dirait un peu, disons, des brèves de comptoir comme la plupart des gens qui disent que rien ne va mais qu’ils ne font rien pour que ça aille mieux.

D L : Ça passe mieux avec un petit verre de Batida Coco ?

P V : Voilà !