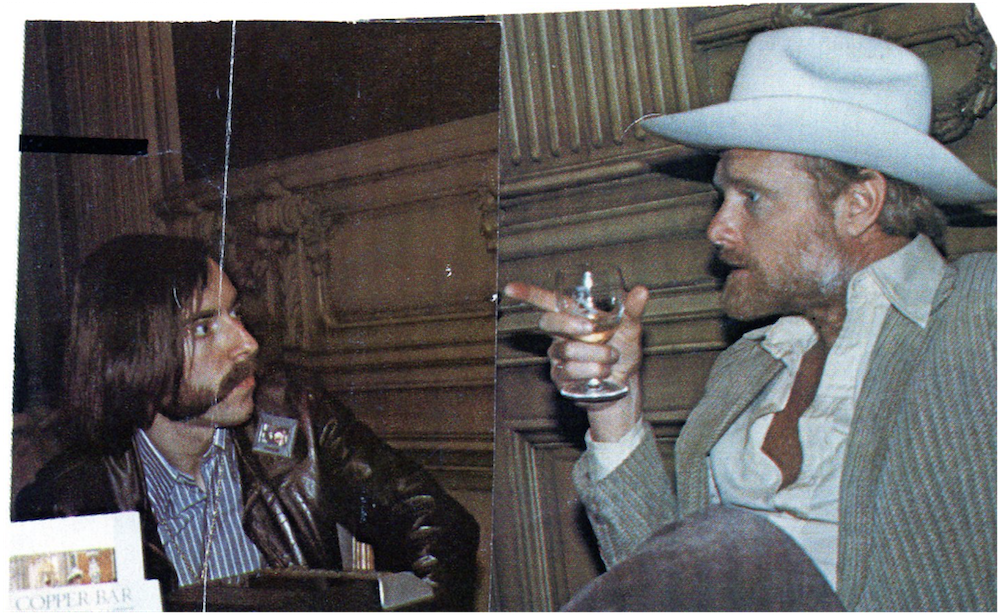

Beach Boys (Mike Love), Paris 1980

Les Beach Boys bouclent leurs vingt ans de carrière et viennent nous rendre visite. Le retour de la vague ! À Paris pour un unique concert au Palais des Sports, leurs fans ne furent pas déçus puisque la majorité des morceaux interprétés furent puisés dans leur intarissable répertoire de hits, de "Good Vibrations" à "Barbara Ann" en passant par "I Get Around", "God Only Knows"... Tous ces vieux tubes n’ont vraiment pas pris une ride, la magie opère, même si la fête, témoignant d’un passé envolé, semble un peu triste. Un concert de charme, une interview de choc. Une rencontre inoubliable. Surtout pour moi qui ai une peur bleue de l’avion, et dont le seul espoir de voir les Garçons de la plage reposait jusqu’alors sur une hypothétique venue en Europe. Chance, la tournée passe par la France. Re-chance : leur notoriété quelque peu écornée par l’absence de tube (le dernier, « Do It Again », remonte à 1969. Onze ans en arrière !) les contraint à faire les yeux doux aux médias pour reconquérir des fans indolents. Autant par obligation que par courtoisie, les Beach Boys m’accorderont une longue interview, chose impensable du temps de leur splendeur. Enfin, quand je dis « LES » Beach Boys, entendons-nous bien : Brian Wilson est absent, physiquement et intellectuellement (j’avais pu le remarquer, déjà, durant le concert. Pour saluer la foule enthousiaste, ses comparses avaient dû l’accompagner, presque le porter jusqu’au micro). Mike Love semble en toute évidence lui avoir succédé en tant que porte-parole du groupe ; Brian l’a-t-il jamais été, d’ailleurs, lui si timide et si introverti ?). Replacez-vous dans le contexte : nous sommes au printemps 1980, bien longtemps après « Good Vibrations », bien longtemps avant « Kokomo ».

La première chose qui frappe lorsqu’on est en présence de ces géants du show bizness c'est la simplicité, la gentillesse qui anime le groupe, malgré les coups de gueule de Mike Love. C'est dans un agréable hôtel du côté de la Concorde que nous rencontrons les Boys. Leur arrivée est tout à fait digne de touristes venant visiter notre capitale. Un car, une quinzaine de personnes au total. Beaucoup coiffés de superbes chapeaux de cow-boys, dégageant une forme physique, une vitalité à laquelle on ne s'attend pas de la part de musiciens qui ont tant vécu. Seul Brian Wilson fait exception à la règle car le pauvre, à une certaine époque, a légèrement abusé de substances dangereuses qui l’ont laissé dans un état amorphe après qu’il ait développé le syndrome de Spector. Il faut néanmoins noter les incroyables efforts de la part des autres membres pour que Brian se sente encore partie intégrante des Beach Boys. Sur scène, cette bienveillance ne porte pas toujours des fruits, notamment lorsque les projecteurs mettent la vedette sur Brian, hélas incapable de chanter un couplet entier. Le côté misérable du Brian d'aujourd'hui souligne la bonté des autres membres qui auraient pu l’éliminer pour un meilleur fonctionnement en tournée. Quoi que ! C’est quand même lui qui compose la majorité des titres (Mike, quant à lui, écrit certains textes. On en reparlera !). Brian reste l’âme du groupe, qui repose sur des liens familiaux : trois frères (Brian, Dennis, Carl), leur cousin Mike Love et un ami d’enfance, Al Jardine. Sur scène, ils sont aujourd’hui au nombre de neuf. Une sorte de bordel organisé, ou plutôt la fiesta : chacun se déplace, échange ses instruments (principalement les guitares). Selon les titres, Bruce et Brian passent au piano ou à l’orgue. Pour certains une légende, un mythe du rock’n'roll et du surf... et pour d’autres une horde de has been essoufflés ! Une carrière que l'on peut cependant qualifier de colossale, puisque malgré les mille problèmes que chacun connaît (alcool, drogue, tensions internes), ils sont aujourd'hui fidèles au poste et de retour avec un album des plus vivifiants : "Keepin' The Summer Alive". Comme chacun de leurs derniers enregistrements, celui-ci mérite trois ou quatre écoutes avant d'en saisir réellement toutes les finesses et les richesses. En douce, en fourbe, l’interview est partie de questions relatives au dernier album, pour dériver ostensiblement sur des sujets plus précis, et bien sûr plus passionnants, sur les raisons qui les poussent à rester dans le vif de l'action alors qu'ils ont certainement largement les moyens de prendre une retraite bien méritée...

- Tout le monde s'accorde à souligner le retour de Bruce Johnston. De plus. il s'agit sans doute, pour la première fois, d'un album dont la production "sonne" différemment...

- Bruce a fait partie des Beach Boys à une certaine époque; il a donc une parfaite connaissance de nos possibilités, de nos qualités, de nos faiblesses. De plus Bruce est un excellent chanteur, ce qui n'est pas négligeable, et c’est aussi un compositeur, un arrangeur et un musicien de grand talent; il peut aisément remplacer Brian, vocalement parlant, lorsque nous sommes en tournée. Aujourd'hui il utilise ses talents de producteur pour, de nouveau, faire des Beach Boys un véritable groupe et non pas des individualités enfermées dans un même studio. Nous effectuons enfin une véritable œuvre collective.

- Sur certains titres, on peut même retrouver le son que vous aviez en 1966. Peut-on dire que 1980 est le départ d'une nouvelle ère pour les Beach Boys ?

- Effectivement, le retour de Bruce nous permet de travailler de façon beaucoup plus méthodique. Bien que Brian soit toujours riche en idées, en compositions, il a perdu l'énergie qui nous est nécessaire pour réellement avoir de l'impact. Brian nous propose des idées, et Bruce sait comment les utiliser efficacement. Nous nous sentons aujourd'hui plus forts que jamais ! Bruce est très efficace, et grâce à lui nous n'avons pas souffert d'une certaine auto indulgence qui a malheureusement marqué certains de nos derniers enregistrements... ce qui, d'ailleurs, n'était pas logique car, au bout de 19 ans de carrière, nous devrions savoir totalement ce qui va et ce qui ne va pas !

- Cet album est le second pour le label Caribou. Cela signifie-t-il que votre label précédent, Brothers Records, fut un échec ?

- Non ; il faut savoir, en fait, que CBS nous a fait des propositions très intéressantes et que nous avons jugé bon de changer de maison de distribution. CBS, en effet, est sans doute la firme la plus puissante des États-Unis ; bien sûr, comme partout, certains points contractuels ne nous conviennent pas à la perfection. Mais c'est néanmoins une amélioration par rapport au passé.

- Avant d’intéresser Capitol, vous aviez néanmoins sorti un premier album sur un petit label. Vous fut-il difficile de vous faire un nom, en 1961 ?

- Pas vraiment, dans la mesure où le père Wilson, malgré tout le mal qu’on puisse en dire, s’est pas mal débrouillé en tant que manager responsable de la promo : Murry Wilson organisait des soirées animées par des disc jockeys, avec nous en attraction. Nous gagnions de l’argent, et les dee jays aussi. En remerciement des contrats que Murry leur trouvait, les DJ’s passaient nos disques, et ça renforçait notre popularité dans la région. Mais à part ça, Murry Wilson était un véritable tyran. Je remercie Dieu qu’il ne soit que mon oncle, et je plains mes cousins de l’avoir eu pour père ; on comprend dès lors pourquoi Brian ne va pas bien dans sa tête ! Pour en revenir à ce premier album, « Surfin », il sortit sur le petit label Candix qui fit rapidement faillite. Dommage pour eux qu’ils n’aient pas tenu bon quelques mois de plus, car, depuis, l’album n’a cessé d’être réédité, souvent à bas prix, et a dû rapporter pas mal d’argent. Mais à qui ? Nous, nous avons touché en tout et pour tout 900 $ en 1962, puis nous avons immédiatement signé chez Capitol.

- Brian Wilson eut une idée de génie en axant toutes vos chansons sur le thème du surf…

- Mais l’idée ne vient pas de lui ! Lorsque nous étions jeunes, Dennis et moi allions à la pêche, généralement très tôt, vers cinq ou six heures du matin. En attendant que ça morde, on parlait de filles et de surf. C’est Dennis qui a eu l’idée de faire un disque de surf, et c’est moi qui ai écrit les grandes lignes de « Surfin »… pour lequel je ne suis pas crédité.

- Cela fait pas mal de temps que vous n'avez pas eu de gros hit en 45 T. S'agit-il d'un désintéressement de votre part vis-à-vis du marché des singles ?

- Non, malheureusement ! Notre dernier hit fut "Rock'n'roll Music", et effectivement il n'est pas de l'envergure des précédents. Ce problème s'explique par le fait que Brian n'a plus aujourd'hui les capacités suffisantes pour nous composer et nous produire des singles comme au bon vieux temps. C'est pour cela que nous avons eu beaucoup moins de tubes au cours des années 70 que dans la décennie précédente. Aujourd'hui, nous revenons à une formule directe, dans le style des adaptations de titres de Chuck Berry. Dans cet album, notamment, nous reprenons "School Days".

- Etes-vous conscients de faire partie de la légende de la rock music? Comment le ressentez-vous ?

- C'est un sentiment très agréable ! Les Beach Boys se sont produits à peu près partout dans le monde. En France, par contre, nous n'avons jamais été de très grosses vedettes, mis à part bien sûr "Good Vibrations". Nous ne sommes pas venus en France depuis décembre 1967 pour l'UNICEF, mais par contre nous avons souvent joué en Hollande, en Grande-Bretagne... C'est très enivrant de ressentir l'intérêt que nous porte le public.

- Des groupes des années 60, il ne reste plus que les Rolling Stones, les Kinks, les Who et vous-mêmes. A quoi est dû le fait que vous existiez toujours alors que des dizaines voire des centaines de groupes se sont séparés ?

- A cela il y a trois raisons: la première est que nous sommes très liés par notre parenté, et notre amitié ; la seconde est, bien sûr, tout le chemin accompli ensemble, tout le travail effectué, tous les souvenirs amassés. De plus, chaque fois qu’un de nos disques marche, nos relations en sont réévaluées et rehaussées. Enfin, au niveau de l'individualité, certains d’entre nous pratiquent la méditation afin de nous débarrasser du stress qui pourrait nous agresser. Comme tout le monde, nous avons des problèmes mais nous avons su nous débarrasser du sentiment qui nous fait croire que nous sommes uniques.

- Les Beach Boys, à une certaine époque, ont-ils souffert de problèmes d’égo ?

- C'est exact, et il nous a fallu apprendre comment chacun réagissait pour arriver à surmonter ce genre de questions. Nous ne sommes pas parfaits, et nous devons surmonter les faiblesses individuelles. Les Beach Boys sont un puzzle, mais il tient ! Nous sommes différents les uns des autres, et n'avons donc pas les mêmes réactions face à des problèmes donnés. Il en va de même en studio, où les intérêts sont différents : la composition, les textes, les arrangements, la production, les harmonies vocales, etc. Moi je n’aime pas enregistrer, ça m’ennuie. La technique est loin de me passionner. Je détesterais produire un album. Je ne comprends pas comment on peut passer des mois en studio. J’ai rapidement envie de sortir, aller au cinéma ou me promener. Ce qui me branche, c’est le sens des paroles et la capacité de la mélodie à devenir un tube. Tout le reste n’est souvent qu’un exercice égocentrique. Si je réalisais un album, je préférerais l’écrire et déléguer la production à autrui.

- Au bout de quinze, vingt ans de succès, avez-vous toujours le trac au moment de monter sur scène ?

- Non. Nous sommes parfois nerveux, lorsque quelque chose ne tourne pas rond, mais pas angoissés. Le trac a disparu depuis longtemps.

- Quels sont à votre avis votre meilleur album et votre meilleur single ?

- En single, c’est très certainement « Good Vibrations ». Mais aussi « Fun Fun Fun » et « Surfin’ USA ». En album, « Pet Sounds », bien sûr, mais également « Smiley Smile », excessivement réussi quant aux harmonies.

- Une légende court sur son compte : Paul McCartney serait présent sur un titre, «Vegetables ». Est-ce exact ?

- Oui, il était présent aux séances d’enregistrement de ce titre. On colporte qu’on l’entend manger du céleri devant le micro. Pour ma part, je considère qu’il devait s’agir de haschich plutôt que de céleri. Mais qui sait ? Ces séances étaient assez fumeuses, si je peux me permettre l’expression, et quiconque y a participé aurait aujourd’hui bien du mal à s’en souvenir avec précision, dans l’état où tout le monde se trouvait !

- Vous étiez très acolytes avec les Beatles, à cette époque, semble-t-il…

- C’est indéniable. J’étais auprès de Paul durant son séjour en Inde, et je pense avoir eu un peu d’influence sur lui. D’ailleurs « Back In The USSR » est un hommage appuyé à notre style musical. Au cours d’un petit déjeuner, Paul était assis à côté de moi. Il est arrivé avec une guitare sèche et a joué l’ébauche du titre. Je lui ai suggéré de parler des filles russes, un peu comme nous dans « California Girls »… mais en l’occurrence il faudrait vanter la beauté des filles d’Ukraine et de Géorgie.

- Au-delà de l’amitié qui vous liait, y-avait-il également rivalité avec les Beatles ? On raconte en effet que Brian a perdu la boule en voyant « Sergeant Pepper’s… » arriver chez les disquaires au moment où il était sur le point de livrer son grand’ œuvre au public ?

- C’est la raison généralement invoquée… mais l’on omet de rappeler que nous étions à cette époque en délicatesse avec Capitol. En mars 1967, nous les poursuivions en justice pour des royalties non versées. Bref, même si un album avait été prêt, nous, nous ne l’aurions peut-être pas proposé à Capitol… et Capitol de son côté n’aurait peut-être pas accepté de le sortir, pour nous « punir » ! Plus d’un an avant que les Beatles ne fondent Apple, nous étions déterminés à mettre sur pied notre label Brother Records.

- Sans vouloir déprécier la qualité intrinsèque de « Pet Sounds », il faut bien admettre que sa pochette, par exemple, n’arrive pas à la cheville de celle de « Revolver », son contemporain…

- Oui, mais elle colle bien au titre, puisque « pet » sont les animaux, les animaux de compagnie principalement. En fait le titre est venu après : nous étions en séance de photo au zoo de San Diego, et, en voyant les animaux, j’ai suggéré le titre « Pet Sounds ». La pochette n’est peut-être pas géniale, en tout cas pas très inventive, mais à l’époque je ne m’en souciais guère. D’ailleurs, un jour Paul McCartney m’en fit la réflexion : « Mike, vous devriez faire un effort pour réaliser des pochettes un peu plus élaborées ». Je l’ai remis à sa place, en lui expliquant que nous visions surtout à soigner le contenu. Ça lui a cloué le bec !

- « Smiley Smile » fut présenté comme la solution alternative à « Smile », l’album qui ne vit jamais le jour. Peut-on avoir un espoir quant à la publication, un jour ou l’autre, de cette œuvre mythique ?

- Certainely not ! Ce serait même de l’arnaque que de livrer un projet inachevé. Mais il faut relativiser la portée des titres encore inédits, peu nombreux à ne pas avoir été publiés sur « Smiley Smile », voire même sur « Wild Honey » (« Country Air »), sur « Friends » (« Diamond Head ») ou sur « 20 / 20 » (« Our Prayer » et… les bruits de marteau à la fin de « Do It Again ») jusqu’à « Surf’s Up ». Les fans les plus pointilleux sont parvenus à acquérir sur disques pirates les bandes de travail. La pochette elle-même accompagne ces bootlegs : un certain nombre de pochettes avaient été confectionné un peu à la hâte par Capitol. Dès lors, il ne fut guère difficile, pour les bootleggers, de contrefaire le projet initial. Quant aux admirateurs « basiques » des Beach Boys, ils ne pourraient pas se satisfaire de maquettes inachevées provenant de séances interminables.

- C’est une période assez glauque. Malgré l’indéniable succès de « Good Vibrations » (qui, d’ailleurs, fut pas mal conspué au moment de sa sortie), ces années constituent un véritable calvaire pour les Beach Boys qui se produisent aux quatre coins du monde sans leur leader historique, tandis que celui-ci s’enferme en studio pour produire un album qui jamais ne verra le jour, d’après ce que vous venez de dire…

- Oui, d’autant que « Smile » n’est pas le seul album des Beach Boys non publié : en août 1967, juste après avoir achevé « Smiley Smile », nous nous sommes produits en concert à Hawaï dans le but de rapidement sortir un album en concert « Lei’d in Hawaii ». On l’attend toujours ! Pour en revenir à 1965 / 1966, Capitol nous mettait la pression. Je crois encore les entendre crier « Un album, un album ! ». Hélas « Pet Sounds » était loin d’être achevé. En désespoir de cause, dans l’urgence, alors que Capitol réclamait du matériel et Brian de plus en plus de temps, il nous a fallu enregistrer, en quelques séances, ce qui devint « Beach Boys Party ». Nous étions à mille lieux d’imaginer que l’on puisse en extraire un single, « Barbara Ann », et qu’en plus il casserait la baraque ! Cela nous a permis de faire patienter notre public, car sinon ni n’aurions pas eu le moindre album nouveau sur la marché durant deux ans. De son côté, Capitol-Angleterre commercialisera « And Then I Kissed Her », un single présenté en 1967 comme une nouveauté alors que nous l’avions enregistré longtemps auparavant. En Grande-Bretagne, nous étions véritablement adulés. A tel point qu’une année le New Musical Express nous a classés premiers devant les Beatles (deuxièmes) et les Rolling Stones (troisièmes) (Ndr : 1966, catégorie meilleurs groupes vocaux).

- Aux States, en revanche, vous traversez une période de disgrâce à la fin des sixties…

- Exact : dès 1966, nos ventes d’albums n’arrivaient pas à décoller. Ou alors de façon incohérente et anarchique : « Pet Sounds », aujourd’hui encensé, se vendait très mal alors que nos « Best Of » partaient à la tonne… sauf le « Best Of Volume 3 » qui a connu un échec cuisant ! « Friends » n’est pas monté plus haut que 126e et « 20 / 20 » 68e. Pourtant, ce n’était pas faute de l’avoir poussé : quatre singles en furent extraits (« Do It Again », « Bluebirds Over The Mountains », « Cotton Fields » et « I Can Hear Music »). Vers la même période, il nous est même arrivé de jouer devant seulement deux cents personnes. Devenus les victimes de la contre-culture américaine, nous avons même envisagé de changer de nom, car « Beach Boys » était devenu synonyme de « ringards ». Ce n’est qu’en 1974 que nous avons redressé la barre, retrouvant à nouveau la première place des ventes de 33 T. Et encore, avec un album de vieux titres, « Endless Summer ».

- Puisque nous parlions de disques pirates et que le sujet, souvent tabou chez les rock stars, ne semble guère v

ous irriter, pouvez-vous replacer dans le contexte cette curieuse chanson d’anniversaire, « Happy Birthday Mike Love » ?

- George Harrison et moi-même sommes du signe du poisson. Le jour de mon anniversaire, et à quelques jours de celui de George, le Maharishi a tiré des feux d’artifice, des musiciens indiens et des magiciens m’ont fait la fête, et les Beatles ont chanté ce « Happy Birthday » que je trouve personnellement assez réussi. Le séjour en Inde, plus précisément à Rishikesh, représente l’une des plus merveilleuses parties de ma vie. J’y ai appris à méditer, ce que je fais depuis deux fois chaque jour, au réveil puis à la tombée de la nuit. En décembre 1967, le Maharishi m’a fait découvrir la méditation transcendantale, qui est un état différent de l’éveil, du réveil et du sommeil, assez facile à atteindre.

- Votre implication en tant que parolier se fait surtout sentir sur « Wild Honey », album sur lequel vous signez neuf des onze textes, contre un seul sur « Pet Sounds ».

- Logique, j’étais en tournée avec le groupe lorsque Brian réalisa « Pet Sounds ». Je me suis fait piquer ma place de parolier par Tony Asher.

- Le succès et les royalties relatives aux paroles de « Good Vibrations » vous avaient-ils incité à écrire davantage ?

- Ça m’a surtout incité à plus de rigueur et plus de prudence ; je dois m’obliger à moins faire confiance à autrui. J’écris des chansons depuis l’âge de dix ans, et, pour les Beach Boys, j’ai écrit de nombreux morceaux de textes, portant sur une vingtaine ou une trentaine de chansons, pour lesquels je ne suis pas crédité, et qui auraient dû me rapporter des millions. Prenez « California Girls ». L’idée m’en est venue de retour de tournée. Après avoir sillonné le monde, je rentrais au bercail, heureux de constater que les filles, en Californie, étaient toujours aussi jolies : c’est du Mike Love, indiscutablement. Pourtant je ne suis pas crédité. Et cette situation remonte pratiquement à nos débuts. Prenons « 409 », « Catch A Wave », « Little Saint Nick », « Help Me Rhonda », « Be True To Your School » que j’ai co-écrits, et qui pourtant ne me sont pas co-crédités : Brian se les est appropriées à cent pour cent. Pareil pour « All Summer Long ». Il n’est pas impossible qu’un jour ou l’autre j’intente une action en justice pour être rétabli dans mes droits d’auteur car j’ai mis la main à la plupart des titres qui sont devenus des tubes. C’est moi notamment qui ai pondu la première ligne de « I Get Around », Round, round, get around, I get around, une accroche géniale. Al Jardine pourra en témoigner. En revanche, à l’égard de ses frères, Brian se montrait nettement moins pingre : j’ai demandé à Carl s’il avait vraiment écrit le texte de « Dance Dance Dance ». Et non ! Il a seulement trouvé la ligne de guitare. Pourtant il est crédité pour 50% du titre. Mon erreur fut de ne pas entrevoir la valeur de mes écrits. J’écris rapidement, sans difficulté aucune. Du coup je ne réalise pas que mes lignes valent de l’or car elles sont faciles à faire jaillir. Un exemple typique : « Wild Honey ». C’était l’époque où l’on commençait à se préoccuper de ce qu’il y avait dans nos assiettes. On cherchait à consommer des produits sains et naturels, non trafiqués. Et, un jour de répétition à la maison, tandis que Brian et les autres travaillaient une musique, je suis allé préparer le thé, je suis tombé en arrêt sur un pot de miel dit « sauvage ». J’ai écrit les paroles dans la foulée. Ca va vite, une fois que l’inspiration est sur les rails. Des fois, des événements précis coïncident avec l’écriture d’une chanson. Je me souviens que nous avons créé « The Warmth Of The Sun » vers une heure ou deux du matin le jour de l’assassinat de John Kennedy.

- Il paraît que Charles Manson aurait écrit ou composé en partie la chanson « Never Learn Not To Love » figurant sur l’album « 20 / 20 »

- Et sous sa forme originale, le titre s’appelait « Cease To Exist » ! Je sais que Dennis fréquentait Manson mais je n’en sais pas plus. En tout cas, le titre est crédité à Dennis, paroles et musique.

- La majorité des interviews, comme celle-ci, doivent être sans doute en grande partie consacrées à votre glorieux passé, de 1961 à 1969. Tournons nous, pour finir, vers l’avenir. Dans quelle direction les Beach Boys souhaitent-ils se tourner ?

- Le cinéma, à coup sûr ! Nous avons enregistré tant d’albums que nous ressentons désormais le besoin d’explorer un champ nouveau, à la fois comme acteurs et réalisateurs. L’arrivée sur le marché du vidéo-disque est un événement suffisamment important pour que l’on s’y consacre. Cela risque d’être une incroyable révolution. Il faut pour cela que les musiciens soient prêts à « assurer », c’est-à-dire à soigner leur image comme ils soignent leur son depuis le milieu des années 60. La vidéo deviendra une nouvelle forme de pop art. Nous préparons actuellement « California Beach », notre premier film à sortir l’année prochaine.

- Ne craignez-vous pas que la vidéo subisse le contre-coup de la crise économique, le choc pétrolier qui a mis à mal le prix du disque ?

- Non, car finalement le disque coûte déjà dix dollars, tandis que, pour le double de prix, on aura le même album avec l’image en plus. Logiquement, le public ne devrait pas hésiter. D’autant que rapidement le prix du vidéo-disque, aujourd’hui de $ 20, devrait rapidement et sensiblement diminuer.

- Les Beach Boys sont-ils confiants en l’avenir ?

- Plus que jamais, nous avons le sentiment de vivre une sorte de nouveau départ, tant au niveau de la création que de l’interprétation.