- Les Disques Pirates

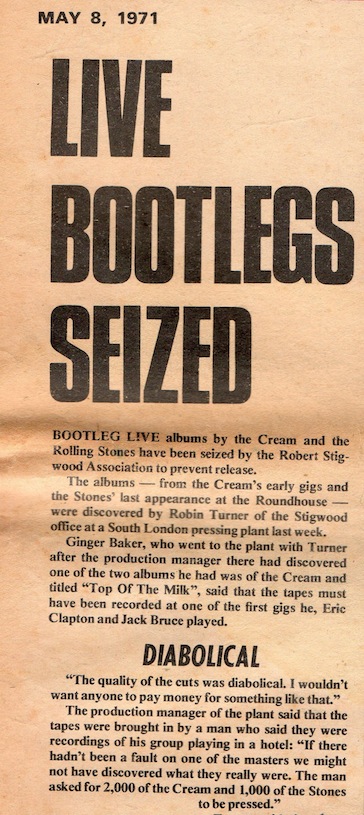

Il existe deux sortes de disques pirates, très différents l'un de l'autre, au moins dans l'esprit. Il faut, en effet, nettement distinguer le bootleg, qui offre des enregistrements inédits à des amateurs considérés comme collectionneurs avides, et donc, par définition, s’adresse en permanence à un public relativement restreint, et le counterfeit ("contrefait") qui n'est, ni plus ni moins que le fruit d'une industrie parasite qui consiste à reproduire le plus parfaitement possible un disque déjà sur le marché pour en détourner les ventes. Il en va de même pour certains disques du hit-parade comme pour les chemises Lacoste, les montres Cartier, les sacs Vuiton ou les parfums de luxe: il y a des “faux” en circulation. Et c'est même un marché juteux, puisque évalué à environ 200 ou 250 millions de dollars par an, aux Etats-Unis, dans les années 70, comme en témoigne cet article de 1974 paru dans Buyers Bulletin:

La prochaine fois que vous irez acheter des disques ou des bandes (cassettes ou cartouches), attention aux pirates! Pas ceux avec une tête de mort, des tibias en croix et une rapière rouillée, non, nous voulons parler des pirates de la musique. De même que leurs collègues du XVIIIème siècle, ils violent la loi, à concurrence de $ 200 millions par an, ce qui correspond à 10% du chiffre total réalisé par l’industrie discographique. Le racket des pirates modernes consiste à dupliquer puis à vendre, le plus souvent sur cassette ou cartouche, des enregistrements qui ne leur appartiennent pas. Ces copies sont vendues, soit à des grossistes, soit à des détaillants, ou encore directement aux consommateurs. Le prix d’une copie pirate est généralement inférieure à celui de l’édition originale; le pirate réalise déjà de gigantesques profits, dans la mesure où il ne connaît aucune des dépenses supportées par les maisons de disques. Par exemple, le pirate ne publie que des titres à succès, tandis qu’une maison de disque légitime réinvestit les bénéfices d’un “hit” pour permettre à des nouveaux et jeunes artistes inconnus de s’exprimer, à perte pour la compagnie, sur disque et cassette. Le pirate, quant à lui, ne paie aucun droit d’auteur aux artistes dont il exploite les œuvres. L’artiste n’est pas le seul lésé dans l’histoire: il faut aussi penser aux syndicats de musiciens, aux éditeurs, et même aux grossistes et aux disquaires honnêtes qui refusent de vendre des disques pirates, et qui doivent supporter la concurrence déloyale de ceux qui vendent moins cher les copies illicites des mêmes disques que ceux qu’ils proposent. Au bout du compte, c’est vous, le consommateur, qui êtes volé, puisque votre argent est détourné: il ne va plus dans la poche de l’artiste que vous appréciez, mais dans celle d’un criminel.

Buyers Bulletin explique ensuite comment distinguer un disque pirate d’un disque légitime:

D’abord, le label. Porte-t-il une photo ou une illustration? Les compagnies officielles consacrent en effet une grosse partie de leur budget à rendre leurs productions attractives pour le consommateur. Si vous trouvez un disque dont le label est blanc, avec seulement les titres inscrits, il y a de fortes chances pour que vous soyez en présence d’une copie pirate. Même question en ce qui concerne la pochette: une pochette officielle est toujours plus rutilante qu’une copie illicite. En outre, une pochette officielle est toujours personnalisée, tandis que les copies pirates utilisent bien souvent la même présentation pour plusieurs produits différents (Buyers Bulletin illustre son propos en montrant deux jacquettes de cartouches du même artiste, Tom T. Hall, l’une officielle, l’autre pirate). Enfin, ne vous laissez pas leurrer par des formules mises un peu trop en valeur concernant les “Droits payés”: les compagnies officielles n’ayant pas besoin de se justifier, bien souvent, ce sont les copies pirates qui ont coutume d’indiquer un peu trop ostensiblement qu’elles sont en conformité avec les lois locales!

Buyers Bulletin fait enfin le point sur les lois en vigueur au début des années 70:

Le marché pirate est florissant malgré les lois fédérales et les lois d’Etat. Les enregistrements publiés avant le 15 février 1972 sont protégés par la loi dans 26 Etats. Quant aux enregistrements réalisés et publiés après cette date, ils sont protégés par la Federal Copyright Law.

Mais, bien qu'on n'en parle vraiment avec insistance qu'à cette époque (en raison de l'impact des bootlegs sur le public et les médias à partir de 1970), cet état de fait remonte aux années 40, date à laquelle la Mafia a pris le contrôle des juke-boxes * et s’est investi dans la fabrication de counterfeits ; le puissant organisme est en effet friand de toutes les machines à sous qui lui permettent de blanchir l'argent de la drogue et de la prostitution. Comment prouver, en effet, qu'un juke-box a engouffré 10 dollars plutôt que 10 000 dollars? Seul "hic", la Mafia n'aime pas payer les disques dont elle a besoin pour alimenter ses juke-boxes; alors, au lieu de les acheter aux firmes discographiques, elle fait presser chaque semaine pour son propre usage plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires des nouveaux 45 tours qui viennent d'entrer dans le hit-parade... soit, au bout du compte, plusieurs dizaines de millions de 45 tours chaque année. Considérant l'omniprésence de la Mafia et sa mainmise sur de nombreuses industries, sur le territoire des Etats-Unis, il n'est pas fantaisiste d'imaginer que ces counterfeits ont été réalisés, non pas par une presse à disques clandestine, mais, plus prosaïquement, sur les lieux mêmes du pressage officiel, en dehors des heures de travail, par une équipe dont la Mafia achète le silence. Ainsi l'exemplaire counterfeit est-il en tous points identique au disque officiel (dans son livre Contract on America, David E. Scheim explique la puissante firme de disques Reprise, dont le Pdg n'est autre que Frank Sinatra, avait à sa tête un certain Michael Shore dont les liens avec la Mafia étaient établis dès l'inauguration de la société, en 1960). Avec ces counterfeits, on le voit, on est bien loin des bootlegs dont les ventes n'ont rien de comparable: une très bonne vente, dans les années 70, représente au mieux 10 000 exemplaires d'un même bootleg!

Le souhait de protéger l’œuvre des auteurs-compositeurs ne date pas d’hier. En France, en 1859, le pianista, boîte à musique construite en série sur le modèle de l’orgue de Barbarie, déclenche la réaction des créateurs musicaux craignant que le fabricant de la dite machine pille leurs œuvres sans vergogne. Le tribunal de la Seine abonda dans leur sens et mit fin à la prolifération des boîtes à musique. Mais l’arrivée du disque allait porter un coup fatal à cette forme précaire de protection des auteurs-compositeurs...

On peut, dès 1899, commencer à parler d'enregistrement pirate, c'est-à-dire clandestin, puisque, cette année-là, on citait le cas d'un bibliothécaire de New York, Lionel Mapleson, qui enregistrait les prestations du Metropolitan Opera en dissimulant sur la scène un phonographe Edison ainsi qu'un pavillon.

* A ce sujet, lire L'Ennemi intérieur, de Robert Kennedy (1960), avocat frère du président assassiné, très probablement par la Mafia.

Mais c'est en 1929 que, pour la première fois, on utilise le terme de "bootleg" (produit de contrebande) pour le monde du disque, dans le magazine américain Variety. Le premier véritable label de disques pirates est très certainement celui lancé par Dante Bolletino en 1950, Jolly Roger Records, et spécialisé dans la réédition de vieux 78 tours de jazz et de blues totalement introuvables déjà bien avant la guerre. Bolletino a l'honnêteté de ne pas faire semblant d'ignorer la loi, puisque Jolly Roger veut dire "pirate"! S'il s'était contenté de publier les enregistrements d'artistes oubliés ou inconnus, sans doute aurait-il pu continuer à "pirater" tranquillement encore quelques années. Mais il avait choisi de faire figurer à son tableau de chasse certains enregistrements anciens de l'illustrissime Louis Armstrong. Là, c'était trop! Néanmoins, son action ne fut pas inutile, puisqu'après son procès, les maisons de disques se mirent à rééditer les raretés de jazz et de blues négligées jusqu'alors. Du titre rare au titre inédit, il n'y avait plus qu'un pas à franchir. Ce sera fait vingt ans plus tard, toujours aux U.S.A.

En effet, parmi tout ce que produit un artiste, en studio ou sur scène, il est tenu de choisir, en collaboration avec sa maison de disque, ce qui verra le jour sur disque et sera ainsi donné en pâture à ses admirateurs. Le bootlegger complète cette tâche, en publiant, illégalement il est vrai, ce que l'artiste aurait voulu garder privé. Le problème n'est pas nouveau, puisque Shakespeare lui-même n'avait jamais voulu autoriser, de son vivant, la publication de ses œuvres; il considérait que ses pièces étaient strictement à l'usage de la scène et n'avaient pas à se retrouver écrites ou imprimées dans les mains d'autres que ses interprètes. En conséquence, il n'aurait dû exister de chaque pièce que les fascicules officiels, agrées par l'auteur, à l'usage des acteurs. Et pourtant il circulait parallèlement des fascicules pirates, à partir des répliques notées à la va-vite par des spectateurs lors d'une représentation. Aucune différence, finalement, avec les bootlegs enregistrés clandestinement sur K7 à la faveur d'un concert!

Ces actes de piraterie s'appliquèrent aussi au "petit format" (c'est ainsi que l'on appelle, en France, les partitions musicales avec paroles et musique, les "feuilles" vendues par les musiciens des rues). Aux Etats-Unis, c'est déjà la Mafia qui tente de mettre la main sur ce marché juteux avant de s'emparer, quelques années plus tard, du monde du disque et du juke-box (en règle générale, toute forme de machine à sous présente un fabuleux intérêt pour la pieuvre d'origine sicilienne). En 1930, notamment, était arrêté à Chicago le jeune Jack Rubenstein (il n'a que 19 ans), qui organisait un trafic de partitions musicales pirates. Il fut condamné à trente jours de prison, peine qu'il accomplit intégralement car, respectant la loi du Milieu, il refusa d'indiquer au juge qui se cachait derrière cette affaire. Trente-trois ans plus tard, Rubenstein, qui n'a jamais trahi la Mafia, a changé de patronyme ; il se fait désormais appeler Jack Ruby. Il restera tristement célèbre dans l'histoire des Etats-Unis comme l'homme qui abattit Lee Harvey Oswald, le présumé assassin du président Kennedy.

Difficile de contrôler le phénomène des partitions pirates, dans la mesure ou chanteur des rues ne fut jamais une véritable profession. Ces marginaux subsistaient grâce à la tolérance administrative, mais n'eurent jamais d'existence légale. Chez nous, certains, pourtant, furent célèbres: Maillet, dit "Le Périgourdin"... Philippot, dit "Le Savoyard"... Guillaume de Limoges "Le Boîteux"... Fanchon "La Vieilleuse"... Ange Pitou, immortalisé dans "Madame Angot"... Chapeau Gris... Beaumester,etc. Au 19ème siècle, cette première génération de chanteurs des rues est du genre canaille, raillant la police, sous le regard complice des badauds. Ces colporteurs virulents furent rapidement réprimés par l'autorité, laissant place, vers 1890, aux chanteurs satiriques, ancêtres directs des "chansonniers".

Les airs à la mode étaient disponibles à un prix nettement prohibitif ; l'avidité des éditeurs musicaux était réellement une incitation à imprimer clandestinement ces petits livrets pour lesquels existait une véritable demande (un texte aussi hautement philosophique que "En voulez-vous des z'homards? Oh les sales bêtes; ils ont du poil aux pattes!" fut même tiré à 400 000 exemplaires, rapportant à son auteur la somme de 7 000 francs de l’époque).

Heureusement, certains éditeurs avaient du talent; c'est le cas de Salabert, qui existe encore aujourd'hui. Inaugurées en 1880, les éditions Salabert n'avaient au catalogue que quarante titres en 1901. Après la Première Guerre, avec l'ouverture de marchés étrangers, l'offre s'étoffe du jazz à la musique classique en passant par la chanson et la musique contemporaine. Prévoyant, à court terme, la disparition des chanteurs des rues, Salabert se lance à fond dans la production phonographique, concurrençant, dès 1927, la firme Pathé. Ayant eu l'intelligence de s'adapter chaque fois qu'il le fallait, les Editions Salabert disposent aujourd'hui de 80 000 œuvres à leur catalogue.

La petite guerre à laquelle se livrèrent alors éditeurs et vendeurs de partitions à la sauvette dura de 1881 à 1906, date à laquelle, malgré la sympathie du public envers les pirates, fut introduit un nouveau code du Droit d'Auteur, consacré à la musique. Un premier effort hautement louable: ces deux pages rédigées en 1906 nous mèneront au code actuel rédigé en 1988 et qui compte, cette fois, 230 pages! L'assainissement de la situation passait obligatoirement par l'abaissement du prix des "formats" (ou "papelards", selon le terme en usage chez les camelots) et par une organisation structurée de ce petit monde en marge: à Paris, notamment, il y avait les dépositaires, chargés de l'expédition à travers la France des principales nouveautés; la plus célèbre était la mère Vachez, rue du Vert-Bois. Son hôtel-restaurant accueillait, à bon prix, les artistes du trottoir. A sa mort, les chanteurs ambulants se retrouvèrent à "La Maison des Camelots". Les chansons étaient, pour la plupart, éditées rue du Croissant, chez Napoléon Hayard, surnommé l'Empereur des Camelots. Dès sept heures du matin, des dizaines de camelots se réunissaient dans la cour de son immeuble et chantaient en chœur, répétaient, puis Hayard leur confiait un ballot de partitions. Les ventes de 300 voire 400 000 exemplaires étaient monnaie courante au début du siècle. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Grande Guerre n'empêcha pas les Français de chanter. Seul le répertoire fut modifié, et la chanson triste devint de rigueur.

Mais le monde moderne eut raison des chanteurs des rues (C'était le gagne-pain de la jeune Edith Gassion avant qu'elle ne soit découverte, en 1935, par Louis Leplée qui la "baptisa" Edith Piaf (surnom destiné à lui permettre de concurrencer la môme Moineau, chanteuse alors très en vogue). Les interdictions administratives, le pick-up, la T.S.F., direz-vous... certes... mais pire encore: le vacarme des automobiles. Avant de disparaître définitivement, ces personnages pittoresques eurent recours au "cornet à frite" (le porte-voix) pour faire entendre leurs couplets.

A mi-chemin entre le bootleg et le counterfeit se situe une catégorie de disques qui se révèle parfois bien attractive pour le collectionneur ou le simple amateur: il s'agit du disque de pressage local (national ou régional). Quelques exemples ? Un album de Cat Stevens imprimé en Californie et dont la pochette est différente du reste du monde... La série de "Little White Wonder" de Bob Dylan publiés en Italie dans de somptueuses pochettes: grâce à une particularité de la loi italienne, ce pays pouvait légalement offrir au public des enregistrements considérés comme pirates dans tous les autres pays.

De la même manière, on pouvait, en 1975, acheter tout à fait légalement Donovan canta Donovan en Espagne, sur le label Gramusic car cette maison de disque était sous licence Joker, puissante compagnie italienne... alors qu'exactement le même disque était pirate aux USA (sous le titre de The Reedy River, publié par la célèbre firme TMQ).

Inutile de dire que les Italiens ne se sont pas privés du plaisir d'exporter ces curiosités! Même cas de figure en Hollande: en versant les taxes de reproduction sonore à la STEMRA, les autorités n'étaient pas trop regardantes quant à savoir le nom de l'interprète ou bien à vérifier si les titres utilisés étaient libres de droit ; c'est ainsi que, pendant un an ou deux, la Hollande toléra l'existence de disques semi-pirates de Ten Years After, Yes, Crosby and Nash ou Jimi Hendrix. Sky High, célèbre séance d'enregistrement informelle regroupant soit disant Jimi Hendrix, Jim Morrison et Johnny Winter, sortit semi-légalement sur le label Sky Dog alors que le même disque, publié un an plus tôt en Grande-Bretagne, y avait été pourchassé (Les disques Sky Dog ne resteront pas longtemps clandestins: après un deuxième semi-pirate, Evil Mothers du Velvet Underground, la firme aura pignon sur rue grâce à d'excellentes publications d'enregistrements rares des Flaming Groovies et du M.C.5 ainsi que Metallic K.O., album d'Iggy Pop and the Stooges comprenant des bandes jusqu'alors inédites).

Dans les pays de l'Est, avant la chute du mur de Berlin, le rock'n'roll était proscrit; furent donc considérées comme de véritables joyaux toutes les parutions officielles ou underground qui y virent le jour. En premier lieu ces "cartes sonores" si difficiles à trouver aujourd'hui: les réserves de vinyle étant stictement surveillées, les jeunes Polonais imaginèrent de recycler les vieux stocks en support de 45 tours. Et dans la foulée toute matière était susceptible d'y passer: des vieilles radiographies furent même transformées en carte sonores. Mais après l'ouverture des frontières, les pays de l'Est découvrirent les joies de la contrefaçon à grande échelle, grâce aux débouchés de l'exportation et de la demande locale, si longtemps réprimée. En 1997, on estimait à 25 millions le nombre de disques pirates produits annuellement par la Bulgarie (un an plus tard, les chiffres étaient revus à la hausse, puisqu’on annonçait pratiquement le double). Un record pour un pays dont l'industrie n'est pas l'une des plus performantes du monde!

Plus exotiques encore, certains pressages d'Extrême-Orient qui regroupent quatre succès du moment sous une pochette inédite; une compilation d'autant plus attractive pour le collectionneur qu'elle ne peut exister autrement que pirate, puisque dans la majorité des cas les quatre succès sont interprétés par des artistes sous contrat dans des firmes concurrentes (seule la firme K-Tel, dans les années 60/70, était capable de regrouper légalement des enregistrements appartenant à des firmes discographiques différentes). Plus fort encore: à Hong-Kong, on trouva quelques temps deux reproductions miniatures des célèbres albums "Let it be" et "Get your ya-ya's out"; celui des Beatles, pressé sur vinyle rouge, reprenait l'intégralité de l'album, mais en format 17cm. Celui des Rolling Stones, en revanche, portait des versions écourtées de chaque titre.

Certains bootlegs font parfois l'effet d'un aiguillon vis-à-vis des maisons de disques; la firme D.J.M. se plaignit que les ventes pirates d'un concert d'Elton John soit supérieures, en Californie, à celles de l'album officiel intitulé 11-17-70. Mais il faut aussi expliciter l'engouement du public pour le pressage clandestin, qui, de surcroît, offre le goût du fruit défendu: tirée du même concert diffusé à la radio, l'édition pirate propose l'intégralité du concert, soit une heure de musique, alors que l'édition officielle n'en comporte que 40 minutes!

C'est aussi le cas du célèbrissime bootleg LiveR Than You'll Ever Be des Rolling Stones, dont les fans s'accordent à penser que le 33 tours officiel Get Your Ya-Ya's Out n'est qu'une pâle copie... et du beaucoup moins célèbre pirate du Plastic Ono Band intitulé Live Peace In Toronto. La firme Apple, en effet, eut la rapidité de le court-circuiter! On ne peut pas en dire autant des concerts de David Bowie à Santa Monica en 1972 qui sortirent légalement... vingt ans après leur version pirate sous les titres In person et In America.

L'avis des artistes diffère parfois de celui de leur firme discographique: on sait que les Rolling Stones collectionnent, ou au moins recherchent avidement leurs propres bootlegs. On rapporte également les propos de John Lennon, à la sortie de l'album Let It Be produit par Phil Spector: pour lui, la version pirate était meilleure (Il est pratiquement certain que John Lennon, collectionneur de disques pirates, en ait échangés contre des bandes inédites de ses propres séances de travail!)... Ce même John Lennon est au centre de l'embrouillamini concernant son album de rock'n'roll, d'abord publié sous le titre Lennon Roots, sur le label Adam VIII, interdit quelques semaines plus tard et réédité, sous forme différente, par Apple.

De nombreux artistes (et parmi eux U2, Bruce Springsteen et Lenny Kaye, guitariste de Patti Smith) s'accordent à penser que le bootleg est une forme d'hommage, de reconnaissance d'un fait établi: un jeune artiste se sent véritablement devenu vedette le jour où il est piraté!

Clin d'oeil, enfin, de Paul McCartney qui commence sa chanson Hi Hi Hi par la phrase suivante: “Je t'ai rencontré à la station de bus, tu avais un bootleg sous le bras”.

On le voit, tout n’est, ni rose, ni noir, dans le monde de la piraterie. Les maisons de disques y sont fermement opposées, les consommateurs et les collectionneurs en sont friands, et l’avis des artistes concernés diverge. Le magazine Jazzman, dans son n°39 de septembre 1998, entreprend une admirable synthèse:

Les disques pirates, glanés dans des réseaux souterrains de collectionneurs passionnés, ont longtemps fait partie du folklore “artisanal”. Et parfois comblé les lacunes des “vrais” éditeurs. Mais aujourd’hui, on est passé à une échelle où les réseaux, les ventes et les enjeux financiers sont internationaux... et les profits considérables. Artistes, éditeurs et producteurs se retrouvent pillés sans vergogne. Catherine Trautmann, ministre de la culture, vient d’être saisie du dossier. Brûlant.

Au début des années 90, artistes et maisons de disques semblent avoir admis qu'ils ne pourront jamais éliminer totalement les bootlegs, qui correspondent à un véritable besoin de la part d'admirateurs passionnés qui possèdent déjà, dans son intégralité, la discographie "légale" de leur idole.

Le seul moyen de contrer les bootlegs consiste à publier officiellement ce qui circule sous le manteau. De meilleure qualité sonore, si possible. Bob Dylan, premier artiste rock à avoir été bootleggé (avec le célèbre Great White Wonder, apparu sur le marché américain à la fin de l'été 1969, et chroniqué en décembre dans le numéro 47 du magazine Rolling Stone, véritable institution, à l'époque; on y apprend, sous la plume de Greil Marcus, et au bout de cinq pages, que "GWW" contient "les meilleurs enregistrements de Bob Dylan")... Première victime, premier à réagir, Bob Dylan est également le premier artiste à publier, en accord avec sa maison de disque, une floppée d'enregistrements rares et inédits (58 d'un coup! Pas mal pour ce qui n'était qu'une première livraison) sous le titre général de Bootleg Series!

En 1995, la firme Polydor va même jusqu'à négocier avec des pirates qui avaient volé, de nombreuses années auparavant, des bandes de travail des Who. Ces enregistrements, enfin retournés à la case départ, figureront en bonne place, sous forme de titres bonus, au sein du CD Who's Next réédité et enrichi.

Frank Zappa propose une alternative, une approche du problème différente en "piratant les pirates", c'est-à-dire en publiant officiellement et légalement, pour son propre compte, les enregistrements qui circulaient jusqu'alors en édition pirate, avec les mêmes craquements et les mêmes irrégularités sonores, sous les mêmes pochettes (Beat the Boot vol. 1 & 2 regroupe 16 albums, pas moins!)

Mais malgré tout, les pirates parviennent parfois à conserver une longueur d'avance; sans eux, les admirateurs de Prince n'auraient pas pu écouter son Black Album au moment où il décida d'en annuler la sortie. Autres coups d'éclats: les "vrais-faux" albums consistant à imiter le label et le style de pochette de la maison officielle (les plus célèbres étant Smile des Beach Boys, et les albums de titres rares des Beatles sur Capitol et Parlophone). Enfin, les coffrets; tandis que la Columbia mettait en circulation un coffret de cinq albums de Springsteen, les pirates plaçaient sur le marché clandestin des coffrets de 10, 11 puis 20 albums par les Beatles et Bob Dylan; un record: Final Option, boîtier renfermant soixante-dix 33 tours de Led Zeppelin en concert!

C'est vrai que dans les années 70 on parla beaucoup de disques pirates. Le mensuel américain Rolling Stone les chroniquait comme s'il s'agissait de disques officiels; certains hebdomadaires britanniques informaient leurs lecteurs des nouvelles parutions (nom du groupe, titres des morceaux, lieu et qualité d'enregistrement!); en France aussi, Best et Rock'n'Folk tenaient leur lectorat informé, tandis qu'Extra chroniquait certains bootlegs dans sa rubrique des "Disques du Mois". Music Maker, enfin, fit sa "une" sur le premier disque pirate d'Eddy Mitchell; il s'agissait en fait d'un coup monté pour "lancer" le magazine: ce fameux What I'd say chanté par Eddy Mitchell accompagné par Jimmy Page, à Londres en 1965, n'avait de pirate que l'aspect (label blanc, pochette blanche); les deux titres (Les filles des magazines figure en face B) se retrouvent assez aisément... sur disque officiel!

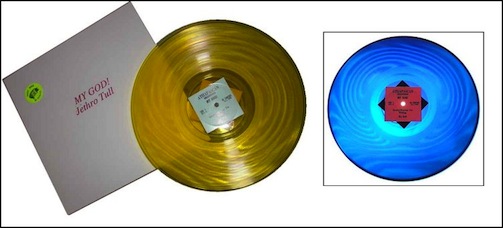

On vit même fleurir des catalogues. Celui de la firme Godzilla ("Trade Mark of Quality", TMQ) était impressionnant; tous les disques proposés avaient à l'origine une présentation fort sobre: une pochette pastel unie, un coup de tampon au recto annonçant le titre et l'interprète, et, au verso, un insert détaillant les morceaux interprétés et l'origine des enregistrements. Pour se démarquer de la concurrence qui ne tarda pas à investir les bacs des disquaires entreprenants, les disques TMQ étaient pressés sur vinyle coloré... ce qui était une petite révolution pour l'époque (l'idée sera reprise deux ou trois ans plus tard par les compagnies officielles). Les autres firmes américaines du moment (Rubber Dubber, ContraBand, Dittolino) n'arriveront pas à produire des disques d’une telle classe, tant sur le plan de la pochette que celui de la qualité et du choix des enregistrements. Il faudra attendre la deuxième vague de pirates (à partir de 1975) pour voir surgir d'excellentes productions sur les labels TAKRL, Amazing Kornyfone, etc... Pendant ce temps, en Europe, on s'organisait: une poignée d'albums ou de mini-albums en Grande-Bretagne (un bootlegger britannique, en effet, n'ayant pas trouvé autre qu'une presse capable de confectionner uniquement des disques de 17cm de diamètre, mettait sur le marché des mini-33 tours au format des 45 tours; outre ses propres bandes, telles un concert de Spirit en Grande-Bretagne ou une poignée d'inédits de Dylan regroupés sous le titre général de Long Time Gone, il détournait pour son compte certains bootlegs américains : produire localement revenait moins cher qu'importer des disques des Etats-Unis. En outre, le jeune bootlegger anglais évitait ainsi d'attirer l'attention des douanes britanniques sur ses activités. C'est ainsi que les collectionneurs anglais se fournissaient des disques pirates des Beatles en concert sur deux mini-33 tours, et le cèlèbre Hendrix L.A. Forum sur quatre mini-33 tours. En Allemagne, avec les moyens du bord, on publiait des albums de qualité sonore bien souvent médiocre... voire épouvantable, sous pochette sérigraphiée. Mais à cette époque, les collectionneurs n'étaient pas encore trop regardants: l'intérêt historique d'un enregistrement, et la difficulté de se procurer des bootlegs les rendaient indulgents. En Europe, en effet, on ne connaîtra véritablement la qualité sonore qu'avec l'arrivée du célèbre Tour '72 de Pink Floyd, qui offrait au fan, plusieurs mois avant sa sortie officielle, l'intégralité, en concert, du futur album Dark Side Of The Moon ; ce Tour '72 à l'inoubliable pochette argentée eut un tel succès parmi les privilégiés branchés que nombreux d'entre eux s'avouèrent déçus par la version officielle en studio!

Les bootlegs avaient bonne presse, dans la mesure où la majorité des pirates étaient avant tout des fans dont l'ambition était surtout de faire partager leur bonheur et leur privilège d'écouter des enregistrements rares! Hervé Muller, dans les colonnes de Best, s'était interrogé sur l'authenticité de Little White Wonder, de Bob Dylan accompagné par le Band et publié, il est vrai, sous le pseudonyme des Basement Singers; pour les journalistes, les bootlegs étaient un témoignage complémentaire leur permettant d'aller plus en profondeur dans leurs articles et dans leurs livres.

Certains bootleggers utilisaient la presse qui voulait bien leur ouvrir ses colonnes pour véritablement déclarer la guerre aux maisons de disques! C'est le cas de Rubber Dubber qui expliquait que son but était purement et simplement de court-circuiter les compagnies discographiques :

Nous voulons donner au fan ce qu'il veut sans escroquer l'artiste; nous utilisons le meilleur matériel possible, et proposons au public nos doubles albums au prix de 6 $; nous les fournissons, en gros, aux revendeurs, à 2,75$...Indépendamment des coûts de fabrication, nous réservons sur chaque disque 25 cents, à l'intention de l'artiste...mais pas des parasites qui l'entourent!

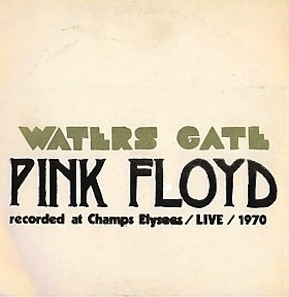

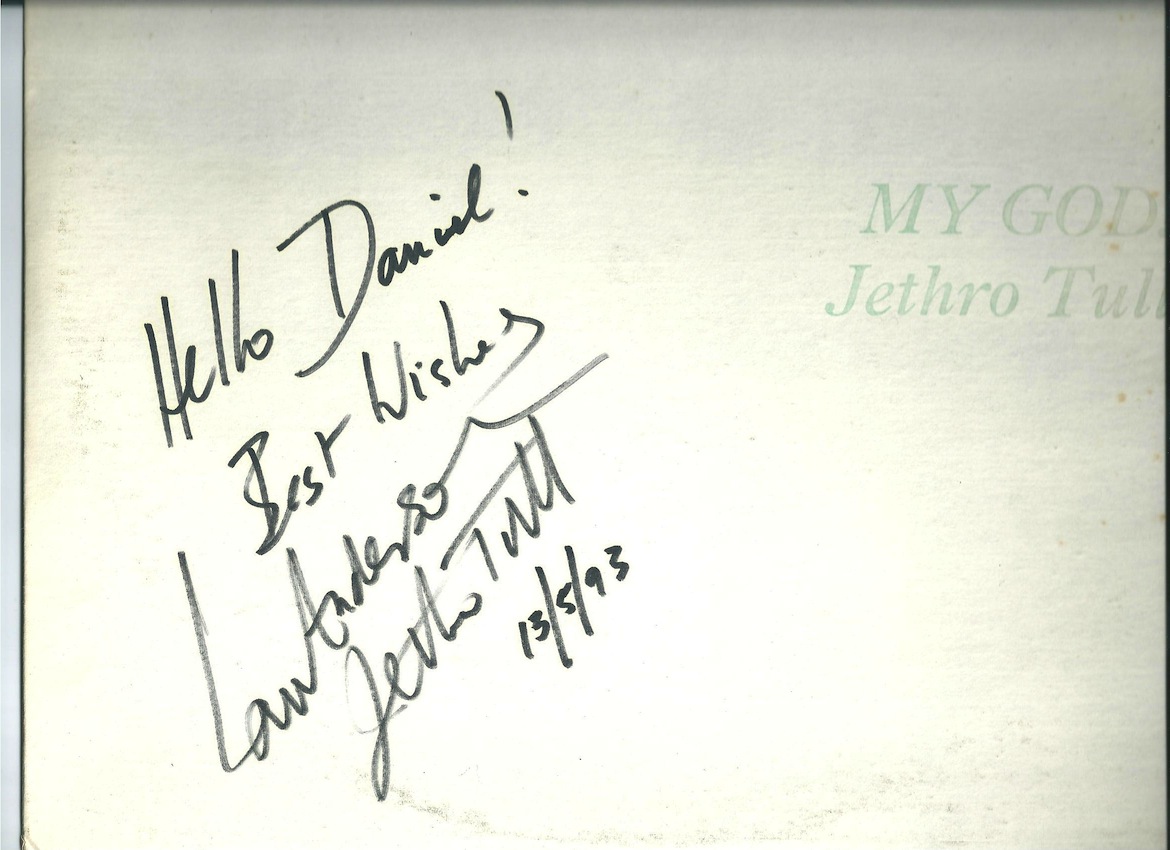

Rapidement, en France, il ne devint plus nécessaire de commander ces disques directement aux USA... sans que toutefois on n'en produisit jamais beaucoup chez nous. Le premier bootleg rock publié dans l'hexagone est très certainement Bath '70, album d'assez médiocre qualité sonore, mais regroupant Led Zeppelin, Johnny Winter, Steppenwolf et quelques autres grands noms de l'époque. On vit ensuite circuler un album intitulé Black Sabbath Live In Paris, lui aussi de médiocre facture... Catalepsy, du groupe Jefferson Airplane période 68/70, constitué d'extraits de deux autres bootlegs alors introuvables en France... un EP flexi live sur vinyle bleu des Cream, Top of the Milk... Radio Caroline, contenant des titres rares des Rolling Stones liés par des jingles de la célèbre radio pirate, dans l'esprit de Who Sell Out... deux albums de Pink Floyd excessivement recherchés: Water's Gate (concert de 1970 au Théâtre des Champs-Elysées), et "67-70" dont la bande fut fournie au fabricant français par un sympathique Anglais qui n'arrivait pas à la faire publier dans son pays! Le concert de Paul McCartney au Pavillon de Paris en 1976 fit l'objet d'un petit tirage d'une centaine d'exemplaires, à peine moins que tous les autres cités. Le phénomène, de toute évidence, était véritablement marginal dans notre pays.

Pour lutter efficacement contre ce que l'on présentait (parfois à tort) comme un fléau économique, chaque pays devait adapter les lois relatives aux droits d'auteurs musicaux qui remontaient au début du siècle et sentaient la poussière! Ce combat, difficile, comporte deux volets bien délicats :

1) Lutte contre les counterfeits : c'est là que réside véritablement le nœud du problème. Ce sont bien les contrefaits qui font perdre des millions de dollars au marché du disque, en détournant les ventes de disques à succès, copiés et fabriqués clandestinement, pour ensuite apparaître aux comptoirs de magasins peu scrupuleux. Mais traquer et combattre cette véritable organisation du crime est du ressort de la police. 2) Lutter contre les bootlegs semblait en apparence plus aisé. C'était compter sans la richesse (!) des textes de loi (notamment aux U.S.A. où ils varient d'un Etat à l'autre!). Reprenons l'exemple de Bob Dylan: à la faveur du procès concernant Great White Wonder, on s'aperçut qu'en raison des dates d'enregistrements (avant la signature de son contrat), certains morceaux figurant sur le disque pirate n'appartenaient pas à la Columbia! D'autres titres, interprétés par Dylan, étaient des "traditionnels" tombés dans le domaine public. Bref, les trois quarts de Great White Wonder n'étaient, finalement, pas si pirates que ça!Certaines compagnies discographiques croyaient avoir résolu le problème en menaçant les magasins détenteurs de bootlegs de ne plus leur livrer les publications de leur firme. Mais elles enfreignaient alors une loi fédérale anti-trust! Et l'idée elle-même était à haut risque, puisqu'elle pouvait conduire à l'ouverture de magasins uniquement alimentés en bootlegs (dont le profit, à la vente au détail, est d'environ 50%, contre 25 ou 30% maximum pour un disque officiel).

Une loi véritablement obsolète face à une situation nouvelle, c'est aussi le cas en Grande-Bretagne : un certain Jeffrey Collins fait la "une" d'un hebdomadaire musical en déclarant:

Pourquoi cesserais-je de fabriquer et de distribuer des disques pirates? Je risque une amende de £ 50... et je gagne mille fois plus!

(L’homme en question disparut mystérieusement quelques temps plus tard).

Au début des années 70, une solution alternative fut momentanément (et sporadiquement) adoptée… une solution expéditive qui constituait à envoyer des costauds saccager les magasins et les stocks des vendeurs rebelles! Le chanteur de rock’n’roll et de country music Jerry Lee Lewis, notamment, mérite bien son surnom de “Killer”: ayant remarqué un camion en train de livrer des disques et des cassettes pirates à une station service sur une autoroute américaine, il mit purement et simplement le feu au camion! La solution est certes expéditive! Au fil des ans, on fera plutôt appel aux autorités; aux USA, le FBI effectue régulièrement des descentes dans des endroits "chauds"... Nul n'a oublié celle du 14 août 1980 à la Convention Elvis Presley, où tout disque ne portant pas le sigle R.C.A. était systématiquement saisi!

Afin d'endiguer le flot de bootlegs enregistrés lors de concerts, les maisons de disques prient les organisateurs de filtrer les entrées pour confisquer les magnétophones (précaution rapidement inutile en raison de la miniaturisation du matériel), voire même de disposer des détecteurs de métaux, comme dans les aéroports, susceptibles d'effacer toute bande enregistrée. Peine perdue! Les pirates utiliseront des micro-émetteurs, et le concert sera "mis en boîte" dans une petite camionnette stationnée non loin de là!

Autre approche du problème, tout aussi calamiteuse: l'album "promo", contraction de "promotionnel". Afin de dissuader les stations de radio de diffuser des bootlegs, les maisons de disques confectionnent, à la fin des années 70, des 33 tours, le plus souvent enregistrés en concert, strictement destinés aux principaux médias. Mais c'était compter sans un élément déterminant: le fan de rock veut posséder l'objet-disque, et ne se contente pas de l'écouter à la radio ou de l'enregister; il veut palper le vinyle, mirer la pochette. C'est ainsi que la plupart des albums promo officiels se transformèrent, non plus en bootlegs, mais en counterfeits, le pirate n'ayant plus qu'à reproduire le disque et son emballage. Parmi les plus célèbres, citons celui consacré à Dave Edmunds, College Radio Network (on distingue aisément l'original du faux : le label Swan est en couleur sur le vrai, en noir et blanc sur la reproduction pirate), Elvis Costello Live At El Mocambo, Graham Parker Live at Marble Arch, et de nombreux autres 'official bootlegs' par Van Morrison, les Pretenders, les Talking Heads, Van Halen, etc... Une anecdote croustillante concerne le disque promo de Bob Dylan, Renaldo And Clara : les professionnels s'aperçurent rapidement qu'il était presque impossible de discerner l'original de la copie pirate... Et pour cause: le pressage illégal était effectué, en dehors de ses heures de travail, par un employé de la firme Columbia qui utilisait, en toute logique, le même matériel, la seule chose à laquelle il n'ait pas accès étant le tampon Not For Sale, qui, sur l'original, est doré, tandis que celui de la copie pirate est noir .

En règle générale, durant les premières années du règne du bootleg, les artistes concernés furent plutôt bienveillants à son égard. On rapporte que le groupe Little feat a remixé les bandes de leurs deux premiers disques pirates, afin que leurs fans soient satisfaits! Bruce Springsteen, jusqu'à ce qu'ils ne soit managé par John Landau, déclarait que ces bootlegs étaient réalisés par des fans, à l'intention d'autres fans. Et il y avait à Los Angeles une boutique réputée pour ses disques pirates, qui, non seulement ne se cachait pas le moins du monde, mais se permettait d'offrir gratuitement ses derniers arrivages au rock-stars de passage dans la ville!

Avec l'avènement des punks et de la new-wave, très irrespectueux du show-business traditionnel, les artistes (enfin, pas tous!) s'impliquent encore plus puisque certains d'entre eux fournissent directement leurs propres bandes aux bootleggers (les Buzzcocks, et, indirectement, les Sex Pistols, pour l'album "Spunk") ; d'autres encore publient eux-mêmes leur propre bootleg (les Slits). Néanmoins cette "nouvelle vague" n'insufflera pas véritablement un second souffle au marché du bootleg qui cède le pas à la cassette. Force est de constater qu'après chaque raid de la police à l'encontre de bootleggers, les prix avaient sensiblement tendance à grimper ("la prime de risque", vous expliquaient les revendeurs, qui trouvaient là une bonne occasion d'élargir leur marge bénéficiaire). Du coup, de nombreux collectionneurs se détournèrent de l'objet bootleg, pour se contenter d'un simple enregistrement, bien pratique, d'ailleurs, dans cette période ou l'on découvre le walkman. Et de fait, on supprima même la notion d'achat et de vente, les collectionneurs mettant un point d'honneur à strictement investir le coût d'une cassette vierge dans le cadre de leurs échanges. Mais... bootleg pas mort!

La création de la C.E.E. eut en effet une conséquence déterminante pour la survie du bootleg: les lois en vigueur dans certains pays seraient (au moins provisoirement) en contradiction avec la loi de la Communauté européenne. Et même si la naissance officielle de la CEE était annoncée pour 1992, rien n'empêchait les pirates d'anticiper! La première brèche fut ouverte en 1986 par une firme Danoise spécialisée dans la musique des années 50, Card Exclusive, qui distribua tant bien que mal ses productions en Europe, chez les revendeurs qui voulaient bien les accepter sans trop se soucier de la complexité des lois; ces disques étant effectivement légaux au Danemark, il n'y avait pas vraiment lieu de pousser plus loin toute forme d'investigation pour une grande surface ou pour un petit disquaire de quartier de Paris, de Rome ou d'Athènes! Afin, d'ailleurs, de brouiller les cartes un peu plus encore, la majorité des disques sur lesquels on aurait eu tendance à se poser des questions seront laconiquement estampillés "Made in CEE"!

Dans la majeure partie de l'Europe, un enregistrement est protégé vingt ans au minimum, avant de tomber dans le domaine public. Mais d’un pays à l’autre, ce laps de temps peut varier considérablement: en Grande-Bretagne comme en France, cette protection couvre cinquante années... Au Danemark elle ne couvre que 25 ans. Dernier exemple: une particularité des lois italienne et allemande fait qu'un enregistrement vieux de vingt ans y devient légalement exploitable par quiconque, et donc piratable. D'où un marché colossal pour les exportateurs! En effet, tout importateur américain, britannique, allemand, français importe légalement (puisque déclarant l'opération et payant les taxes qui incombent) un produit légal dans le pays de fabrication, mais dont la fabrication serait prohibée dans son propre pays. En utilisant un subtil jeu d’écritures, dans la majorité des cas, les importateurs, les distributeurs et les revendeurs, grâce à un vide juridique, disposeront de nombreux mois, voire de plusieurs années, avant qu'une loi ne soit promulguée dans leur pays. Ce marché fut d'autant plus juteux qu'il coïncida avec l'arrivée du CD, ce qui permit de vendre une nouvelle fois, sur un nouveau support, des enregistrements qui circulaient déjà sur vinyle et/ou cassette.

La Suisse offre encore un autre cas de figure: on peut y pirater légalement des enregistrements beaucoup plus récents! Rapidement la guerre entre pirates et maisons de disques devint strictement juridique, chaque homme de loi cherchant le plus infime détail pour déstabiliser son adversaire. Avec quelques épisodes hautement comiques: la firme (semi) pirate Swingin' Pig ayant prouvé la légalité d'une de leur publication, Atlantic City '89 (un coffret des Rolling Stones contenant 3 CD's en concert), Sony parvint à en faire cesser sa fabrication en arguant qu'il contenait un passage de trente secondes protégé (l'introduction instrumentale du titre 2000 Light Years From Home), ce qui fut reconnu au terme d'un jugement... Immédiatement, le passage incriminé fut supprimé de l'enregistrement, et le coffret pirate réédité; Sony revint alors à la charge en expliquant cette fois que les petits bruits de cloche de vache entendus sur Honky Tonk Women étaient, eux aussi, protégés depuis leur enregistrement en studio en 1969. Mais cette fois la Haute Cour d'Allemagne débouta Sony, considérant sans doute que la Justice a d'autres soucis plus pressants que les cloches de vaches!

Il fallait, dès lors, être au moins licencié en Droit international pour aller faire son marché dans une Convention de Disques sans risquer de faire l'acquisition d'un disque pirate. Certains Etats, impuissants, tombaient dans la paranoïa la plus complète (on rapporte le cas d'un collectionneur qui fut poursuivi pour avoir importé, visiblement pour son propre compte, une colis de... 15 disques!); réciproquement, on réalisa, ailleurs, qu'il ne fallait plus continuer à couper les cheveux en quatre. C'est ainsi que la Grande-Bretagne ne considère plus comme un délit le fait de posséder chez soi, pour sa propre collection, des bootlegs... sous réserve, bien sûr, qu'il n'y en ait qu'un exemplaire de chaque, et qu'ils ne soient pas destinés à la vente ou à la diffusion publique.

Cet âge d'or du "pirate légal" dans la C.E.E. ne pouvait pas durer éternellement. On aurait pu croire, avec le flot de coffrets anthologiques débarquant sur le marché (et bien souvent riches en titres rares et inédits) que les maisons de disques allaient prendre le train en marche et couper l'herbe sous le pied des bootleggers en publiant, sur leurs labels officiels, ces enregistrements qui faisaient courir les collectionneurs. Mais force est de reconnaître (et les petits tirages pirates limités à quelques milliers, quelques centaines voire quelques dizaines d’exemplaires au maximum l'attestent) que ces acharnés, ces mordus sont en trop petit nombre pour justifier une opération rentable de la part d'une "major". Comme le rappelle fort justement Clinton Heylin dans son excellent ouvrage Bootleg: The Secret History Of The Other Recording Industry, la situation a beaucoup changé, en trente ans:

Dans les années 60, les compagnies demandaient aux artistes deux albums et quatre 45 tours chaque année, ainsi que quelques tournées provinciales.(...) Aujourd'hui, le cycle de publication est au maximum d'un album tous les deux ans, avec une tournée mondiale à la clé. L'artiste s'est totalement éloigné de son public, et les disques pirates entretiennent un lien qui aurait sinon sans doute tendance à se briser.

La solution se trouvait dans une harmonisation des lois sur l'ensemble de la Communauté européenne, ce qui fut réalisé en 1992 et 1993, mettant ainsi un point final à l'existence de plusieurs labels fermement implantés en Allemagne et en Italie:

Les disques pirates sont illégaux; c’est confirmé! Jusqu’à présent, un vide juridique autorisait les magasins allemands à vendre des disques pirates en toute impunité. C’est maintenant révolu, et les bootlegs vont retourner au marché clandestin. Certains artistes font la chasse aux disques pirates, tandis que d’autres les encouragent: le groupe Grateful Dead incite ses fans à enregistrer leurs concerts... tandis que John Lennon, c’est reconnu, distribuait des enregistrements inédits des Beatles en échange de disques pirates qui manquaient à sa collection! La haine des maisons de disques envers les bootleggers est légitime, mais... vouloir écouter des documents inédits est bien dans la nature humaine. Qu’on le veuille ou non, le disque pirate n’est pas près de disparaître.

Peu importe si, en Allemagne, le plancher brûle les pieds des bootleggers! Prévoyant l’harmonisation des législations en Europe, dès la fin des années 80, les contrefacteurs ont opté pour la délocalisation au profit de contrées bénéficiant toujours du flou juridique nécessaire au piratage légal: les pays de l'Est, d'Extrême-Orient, d’Amérique Latine puis l'Australie où la situation fut si complexe qu'on ne savait plus qui piratait qui (Sony-Australie publia les bandes des Beatles au Star Club en 1961 sans l'accord, et même contre l'avis des Beatles survivants).

>1988... En septembre, le mensuel Paroles et musique publie une enquête finement titrée “Pirates des airs”, et indiquant que l’ I.N.A. (Institut National de l’Audiovisuel) vient d'être condamné à la suite de la publication d’une série de CD en concert de plusieurs grands noms du jazz. L’I.N.A., en effet, a pour mission de conserver les archives de Radio France après trois années... mais certainement pas de les publier sur disque sans avoir obtenu le consentement des artistes concernés!

Années 80... De nouvelles formes de création apparaissent, générées, non plus par les auteurs-compositeurs, mais par les DJ (“dee jays” ou “disc jockeys”, c’est-à-dire les animateurs des discothèques). L’art de la techno, en effet, repose sur le “sampling” (échantillonnage de musiques déjà existantes); ce qui, dès 1979, apparaissait comme un gadget, né dans les discothèques homosexuelles, s’enfle jusqu’à prendre les dimensions d’un véritable raz-de-marée. C’est l’avènement de la production directe de disques par les DJ eux-mêmes. Partie de New York, cette folie furieuse gagne tous les Etats-Unis, puis l’Angleterre. Au début, les organismes de protection du droit d’auteur ne sont guère inquiets: les premiers disques bénéficient de tirages confidentiels (de 5 000 à 15 000 exemplaires. Pas de quoi fouetter un chat). Lorsque le groupe M/A/R/R/S, avec son titre Pump Up The Volume, se retrouve aux sommets des hit-parades, avec un million de 45 tours vendus en Angleterre, et 400 000 en France, l”establishment” croit trouver la parade en faisant saisir les sommes dégagées par les ventes de disques. M/A/R/R/S justifie la notion de “vol artistique” en déclarant que “le sampling est comme le Sida, il est dans le sang”. Le mensuel Paroles et Musique (n°13) considère que Pump Up The Volume est une œuvre d’art au même titre qu’un montage photo. Questionnée, la SACEM répond qu’il y a plagiat à partir d’un certain nombre de mesures; la brièveté de la référence à une œuvre déjà publiée empêche de suggérer le plagiat. En revanche, il est indéniable que le sampler s’accapare une partie (certes infime) d’une oeuvre déposée et, en théorie, protégée.

Les problèmes juridiques créés par l’atteinte au droit d’auteur sous forme de “sampling” sont complexes; il s’agit en effet d’un piratage, non plus de chansons complètes, mais de “riffs” (suite de notes) ou même simplement de notes ou de sons. C’est peut-être proprement insoluble, d’autant que les exemples se multiplient à l’infini par l’effet de mode: house, techno, acid trax, etc. et deviennent totalement incontrôlables. Contre toute attente, cette forme de piraterie bien irritante, consistant à faire du neuf avec du vieux, entrera finalement dans les mœurs, à tel point que les DJ furent reconnus par la SACEM en tant qu’artistes à part entière. Comment, dans ces conditions, tenter de régulariser le pillage, sinon en considérant le droit d’auteur “à l’anglo-saxonne”? (voir plus loin) La techno ayant pris une ampleur considérable dans le monde moderne, il était devenu impossible de juger et condamner tous les auteurs de pillage par sampling. Pour sauver les meubles, mieux vaut négocier, et, dans le cas d’un artiste pillé, céder ses droits de manière forfaitaire. D’autant que les acteurs de cette nouvelle scène n’hésitent pas à clamer haut et fort que leurs références (hommages?) aux maîtres du passé ont permis au plus jeune public de découvrir des vieilles gloires comme James Brown ou Maceo Parker. Conséquence de ce “piratage”: la naissance d’un courant totalement indépendant avec ses propres réseaux d’enregistrement, de pressage et de distribution. Les grandes multinationales, en effet, n’auront pas envie d’entrer dans d’inextricables casse-têtes juridiques; les samplers, dès lors, prennent leur destinée en main et créent une industrie et un marché parallèles.

Années 90... La prudence prend parfois des aspects de paranoïa. Mais où se situe la frontière entre les deux? Depuis des dizaines d’années, les journalistes recevaient, gratuitement et en avant-première, les parutions discographiques. Désormais, cet âge d’or est révolu! La firme WestWood One, qui produit, pour les stations américaines, des radio-shows (c’est-à-dire des programmes de radio livrés clés en main, sur disque, avec des coupures aménagées afin d’y inclure les publicités locales) vient de prendre une grave décision. WestWood One a en effet constaté que les concerts inédits qu’elle propose aux radios sont rapidement piratés et circulent sous le manteau. Etant donné que les copies sont, elles aussi, accompagnées des pochettes spécialement imprimées par WestWood, il ne peut s’agir de bootlegs confectionnés par des auditeurs débrouillards, mais véritablement de contrefaçons réalisées à partir d’exemplaires fournis ou vendus par certains animateurs de radio eux-mêmes. Par réaction, WestWood One prit l'initiative de prier les professionnels des médias de lui retourner les disques après usage (diffusion des programmes sur leurs antennes, mais également chronique dans les colonnes des magazines musicaux). La mesure n’ayant pas été suffisante à juguler la circulation des “faux” WestWood One, les exemplaires deviennent finalement nominatifs. Cette fois, les animateurs qui ne renverront pas leurs exemplaires seront repérés, et, pourquoi pas, soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic. De là à retrouver des animateurs de radio au tribunal, sur le banc des accusés, il n’y a qu’un pas... qui, heureusement, ne fut pas franchi. Néanmoins, les DJ indélicats ou négligents virent suspendre la réception des albums jusqu’alors expédiés par WestWood One ou toute autre firme similaire.

Cette méfiance des firmes discographiques vis-à-vis des médias s’amplifia au fil des ans: ayant constaté que certains albums envoyés en avant-première (bien souvent des test-pressings confectionnés plusieurs semaines avant la commercialisation d’un album) étaient la source d’albums illégaux pressés à la va-vite afin d’être vendus clandestinement avant la mise en place officielle chez les disquaires, de nombreuses firmes commencèrent à demander le retour des “avant-premières” après écoute. Cette mesure s’accompagna, à nouveau, d’un service de presse nominatif, les CD, en outre, faisant l’objet d’un “tatouage” et/ou d’un “marquage” empêchant sa duplication.

1990... En France, les puissantes éditions Atlas (4è au classement des cent premiers éditeurs nationaux publié par Livres-Hebdo) entament la publication d’une généreuse série intitulée les Génies du Jazz; 96 numéros seront ainsi commercialisés sous forme d’un “pack” incluant un CD et un magazine explicatif. Mais sur le nombre, six CD furent considérés comme pirates par le Tribunal de Grande Instance de Paris: trois étaient de véritables bootlegs (enregistrements inédits de Bill Evans, Gil Evans et Thelonious Monk), trois étaient des copies de disques préexistant (Clark Terry, Sugar Blue et Frank Foster en sont les victimes). L’avocate Nathalie Boudjerada qui signala l’affaire à l’attention de Catherine Trautmann, ministre de la Culture, citait en outre le nom de Chet Baker parmi ceux des artistes lésés. Le pourcentage incriminé (6 sur 96, soit un peu moins de 7%) représente 281 000 exemplaires (90 000 pour Bill Evans, 73 000 pour Thelonious Monk, 40 000 pour Sugar Blue, 40 000 pour Clark Terry, 38 000 pour Gil Evans) sur une estimation de cinq millions de CD et 500 000 cassettes écoulés entre 1990 et 1995, ce qui donne un chiffre d’affaire assez énorme pour chaque artiste concerné (plus de 6 millions de francs pour Bill Evans, la moitié pour Clark Terry, etc... Le préjudice à l’égard des artistes ou ayant droit est difficile à déterminer très précisément, mais se situe, en toute logique, dans une fourchette se situant entre 5 et 15%). Il faut dire que les éditions Atlas avaient fait un effort de promotion tout particulier au démarrage de l’opération (on se souvient notamment d’un spot diffusé le 4 janvier 1990 sur T.F.1 et coûtant la bagatelle de près de 10 millions de francs). Or cette affaire apparaît moins “pardonnable” que par le passé: dans les années 70, par exemple, le marché du disque pirate de jazz touchait une poignée d’amateurs; en outre, la notion de droits d’auteur n’était pas encore pleinement entrée dans les mœurs du monde du jazz. Mais depuis, la loi a considérablement évolué, ne serait-ce qu’avec l’instauration des “droits voisins du droit d’auteur” (loi du 3 juillet 1985). Reste que l’affaire Atlas est complexe, en raison des ramifications dans divers pays: si la série les Génies du Jazz fut disponible essentiellement chez les vendeurs de journaux français (et non pas chez les disquaires), son réseau de confection se perd entre l’Italie, l’Espagne, le Luxembourg, les U.S.A., le Canada, le Liechtenstein et la Suisse. Comme l’indique le mensuel Jazzman (n°39), “ces businessmen, qui collaboraient de concert, se jettent la pierre entre eux. Selon le service juridique des éditions Atlas, ces dernières seraient non pas des pirates, mais des victimes, faisant allusion à une cascade de droits qui serait difficile à remonter”. Néanmoins le laxisme ou l’indulgence dont on faisait preuve par le passé n’est plus de rigueur: le tribunal rejeta l’allégation et prononça des condamnations: en cette fin de 20è siècle, la prétendue bonne foi des pirates et leur ignorance du respect dû aux artistes ne peuvent plus être invoquées. En revanche, le label américain Xanadu prétendit, durant le procès, avoir obtenu l’accord oral de Thelonious Monk pour l’exploitation de l’enregistrement de son concert de 1963 au “Village Gate” de New York. Xanadu fut donc dans l’impossibilité de fournir la moindre preuve écrite de ses dires. Cet aspect du problème est beaucoup plus épineux qu'il n'y paraît à première vue. Tous les spécialistes du monde du jazz sauront vous dire, en effet, qu’à l’époque de l'enregistrement, il n’était pas question de contrat (pas plus que dans le monde du blues); la parole d’homme suffisait! Mais le principal intéressé, Thelonious Monk, s’insurge contre l’affirmation de Xanadu: en 1963, en effet, il était sous contrat Columbia (c’était même sa “grande” époque). Michel Contat, dans Télérama du 5 août 1998, précise même qu’il fit alors la “une” de Time Magazine, fait assez rare pour être souligné. Le directeur du label français EPM, à qui a été concédée l’exploitation de l’enregistrement de Thelonious Monk, argumenta qu’il avait signé avec Xanadu sans demander à vérifier les contrats d’artistes, à double titre, étant persuadé que tout était en règle, et, qu’en outre, les contrats d’artistes sont confidentiels. Là où le bât blesse, c’est lorsque le procès révèle qu’EPM a accordé une licence d’exploitation de Thelonious Monk At The Village Gate aux éditions Atlas pour une période de cinq ans couvrant la période 1990-1995, alors que le contrat liant Xanadu à EPM couvrait la période 1988-1993; pour la période 1993-1995, EPM a donc cédé des droits qui ne lui appartiennent pas ! Dans cette histoire, on a l’impression que personne ne s’est véritablement soucié de la question des droits d’auteurs, puisque ensuite les éditions Atlas ont elles-mêmes confié les mêmes enregistrements à leur filiale belge pour la durée de la propriété littéraire, soit, cette fois-ci, cinquante ans! Début 1995, le fils de Thelonious Monk obtint de substanciels dédommagements, mais, relate Jazzman (N°39), “il est étonnant que la Cour qui a reconnu la contrefaçon n’ait pas ordonné la destruction des objets contrefaisants. Ainsi la bataille a été remportée sur le fond, mais pas sur la forme. Comme dans la presse à scandale où les condamnations sont peu dissuasives, les pirates poursuivront leurs méfaits aussi longtemps que le profit en vaudra le coup”.

Au même moment, la veuve de Charlie Mingus faisait un coup d’éclat: accompagnée par un groupe de journalistes, elle avait fait une “descente” au magasin Virgin, à Paris, écumant les bacs pour saisir manu militari tous les disques pirates où figurait son mari. Ce procédé certes un peu cavalier dut impressionner la direction car Sue Mingus sortit du magasin les bras chargés d’enregistrements présumés illicites sans que le moindre vigile ne se mette en travers de son chemin! Affichant la détermination d’un Frank Zappa qui piratait les pirates, Madame Mingus, à son tour, commercialisera ensuite, pour son propre compte, cette série d’enregistrements jusqu’alors illicites. Comble de l’humour, après avoir gagné tous ses procès, elle décide d’appeler sa firme de disques “Revenge” (“Vengeance”).

30 Janvier 1994... Pirouettes juridiques et valses d’écritures ne permettent pas tous les débordements! Au MIDEM, dans le cadre d’une action requise par la S.C.P.P., le stand de la Société DURECO est perquisitionné; cette firme néerlandaise aurait fait fabriquer par sa filiale française des CD pour le compte d’une société italienne, la SAAR, déjà en cause dans l’affaire Atlas, qui, ensuite, les dispatchait sur le territoire français. Après vérification, l’étape italienne aurait été purement virtuelle! Le P.D.G. de DURECO fut placé en garde à vue à Cannes.

1996... D’après l’I.F.P.I. (International Federation of Producers of Phonograms and videograms Industry) le chiffre d’affaire de la contrefaçon d’enregistrements sonores se monte, pour l’année, à plus de cinq milliards de dollars, représentant la vente de 1,5 milliard de cassettes et 350 millions de CD. Ce chiffre est en hausse de 6% par rapport à 1995. En gros, on considère que, dans le monde, un support sonore sur cinq est une copie pirate. La S.C.P.P. (Société civile pour l’exercice des droits des Producteurs Phonographiques) publie une brochure intitulée L’industrie musicale contre la piraterie à l’usage des professionnels français; notre pays possède en effet un arsenal juridique des plus rigoureux de la planète. Jazzman n°39 reconnaît en effet la difficulté d’appliquer le code de la propriété intellectuelle lorsqu’un disque pirate concerne un artiste âgé, voire décédé, ou bien encore résidant à l’étranger:

Déceler l’arnaque s’avère encore plus épineux si l’enregistrement pirate a été réalisé à une période où l’artiste n’a pas, ou n’a plus, de contrat avec un producteur. Les parcours parfois mouvementés de certains jazzmen, mais aussi la passion attachée à cette musique (dont se réclament quelquefois des contrefacteurs pris la main dans le sac) en font une proie facile.

1997... Création du SESAM, société dont la mission consiste à gérer les droits des auteurs, toutes disciplines confondues, dans le multimédia.

Janvier 1998... L’industrie phonographique se dote de méthodes policières pour contrer le trafic des disques et cassettes pirates principalement concentré en Asie et en Europe de l’Est. L’I.F.P.I. réunit à Londres 1 300 fabricants de 70 pays différents et décide de faire appel à l’ancien chef de la lutte anti-drogue à Hong Kong, affirmant que “le piratage n’est plus une activité de petits truands, mais une grosse affaire”. Quant à lui, le B.P.I. (British Phonographic Industry) place à la tête de son unité un homme qui a œuvré plus de vingt ans dans la police de la R.A.F., David Martin, qui ajoute qu’”il y a aujourd’hui des connections prouvées entre le piratage musical et le trafic de la drogue, la pornographie, le blanchiment d’argent sale, le racket et l’extorsion”.

1998... Des chiffres étourdissants : au Brésil, 99% des cassettes seraient illégales! En Asie, la Chine reste un bastion de la piraterie, mais la répression a conduit les pirates à se concentrer à Hong Kong et en Malaisie. En Europe, c'est la Bulgarie bat tous les records: on y confectionne 45 millions de CD par an, alors que les ventes officielles à l’intérieur du pays ne sont que de 100 000! Conclusion: le petit pays pratique une exportation massive de produits illicites. La république tchèque est en voie de suivre le même chemin, ainsi qu’en Russie, où la mafia a réalisé qu’il y a un marché en pleine expansion à conquérir.

1998... Dans son édition du 29 mars, Le Monde titre ainsi sa page culture: Droits d’auteur et copyright, la guerre mondiale a commencé. Toujours pointilleux, le quotidien du soir précise l’immense différence entre copyright et droit d’auteur, alors que l’homme de la rue fait un amalgame entre les deux termes. Les deux conceptions sont diamétralement opposées:

le “copyright”, anglo-saxon, sous-entend que l’artiste cède ses droits, souvent pour une somme forfaitaire, à un producteur qui en dispose comme il l’entend.

Quant au “droit d’auteur” à l’européenne, il sous-entend que l’artiste autorise l’exploitation de ses œuvres, et implique que le créateur soit seul maître de son œuvre, des droits lui étant versés, et, jusqu’à 70 ans après sa mort, à ses ayants droit.

Pour souligner la plus grande équité du système européen, Le Monde cite le cas de nombreux artistes américains souvent lésés de leur œuvre, et tout particulièrement Cole Porter mort dans la misère après avoir cédé ses droits pour une somme symbolique.

Décembre 1998... Paul McCartney, dont l’épouse était décédée quelques mois auparavant, apprend l’existence de “Appaloosa Love”, un disque pirate qui, en quelque sorte, concurrence l’album posthume “Wide Prairie” pour la sortie duquel Paul avait mis tout son amour et son énergie. Parallèlement, on apprend que les oeuvres de Linda McCartney sont accessibles sur internet, sans, bien sûr, le moindre accord de ses héritiers. Coincidence? Le même mois, le mensuel Record Collector annonce que le B.P.I. (British Phonographic Industry) a commencé à surfer sur le web afin de débusquer les vendeurs de disques pirates.

Janvier 1999... Les artistes du monde entier s’émeuvent d’un mal plus redoutable encore que le disque pirate “palpable” et saisissable: le redoutable “MP3”, c’est-à-dire la diffusion de leurs oeuvres sur internet. Il faut savoir que les performances de l’enregistrement d’un fichier musical MP3 sont, à peu de choses près, équivalentes à celles d’un CD.

En effet le copyright n’est pas souvent respecté sur le web, et tout un chacun, en surfant d’un site à l’autre, peut désormais enregistrer en toute impunité et à moindre frais les disques de son choix. Jean-Michel Jarre, Patricia Kaas, Jean-Jacques Goldman, le groupe Boyzone et Nana Mouskouri en tête, 500 signataires réclament aux députés européens une législation adéquate à ce média difficilement contrôlable. Les sociétés phonographiques appuient leur démarche, se regroupant sous le sigle SDMI (Secure Digital Music Initiative).

Les premiers professionnels à profiter du MP3 sont les disc-jockeys qui rechignent, dès lors, à amener leur collection de disques lorsqu’ils animent des soirées. Aujourd’hui, ils se déplacent avec leur ordinateur, qu’ils branchent sur l’ampli et les enceintes du site où ils vont évoluer durant la nuit. L’ennui est qu’il s’agit d’un véritable pillage, puisque aucun droit n’est payé à personne : la plupart des sites sont pirates. Les artistes concernés parlent d’un manque à gagner, et les disquaires voient diminuer leur chiffre d’affaire (début 2000, après l’annonce de la fusion Warner - E.M.I., les détaillants de disques, Virgin Mégastore en tête, menacent de se retirer de la distribution de disques... dans un futur toutefois éloigné, puisque placé à l’horizon 2005; d’ici là, la législation aura évolué, et le “monstre” de l’Internet sera certainement dompté). Mais les détaillants sont-ils, eux-mêmes, exempts de tout reproche? Bernard de Bosson semble en douter :

Là où il faut se battre, c’est contre la concentration de la distribution, actuellement entre les mains des Fnac, Virgin Mégastore et autre Carrefour, des radios et de l’accès à la pub' télé, qui ne permet pas de donner des chances égales à tous les artistes.

Janvier 1999... Gorges chaudes à Cannes: le MIDEM (Marché International du Disque et de l’Edition Musicale) s’émeut de la propagation du graveur de CD parmi le public de consommateurs de disques. Il est vrai que cette machine (qui permet en outre de pirater les CD-Rom, les jeux, etc... ) a vu son prix baisser de manière drastique: encore au dessus de 4 000 F un an auparavant, elle est désormais disponible pour la moitié de cette somme. Et les CD vierges sont, eux aussi, devenus très bon marché. En “empruntant” un CD à un ami ou dans un magasin qui accepte les retours, on peut posséder l’enregistrement d’un CD pour moins de 20% de son prix dans le commerce. A ce compte-là, le graveur de CD est rentabilisé à partir d’une vingtaine de disques!

Du fait de sa perfection, la copie numérique fait peur aux professionnels. Il ne s’agit plus, en effet, d’une reproduction, qui, comme il se doit, souffre des pertes de performances dues aux intermédiaires que sont, selon le cas, micro, bande magnétique, matrice etc... mais d’un véritable clonage, d’une copie conforme capable de séduire le mélomane le plus exigeant, puisqu’il n’y a plus la moindre différence sonore entre la source et la copie.

Pourtant, un intéressant reportage effectué par France-Info auprès de professionnels de la vente de détail montre que ces derniers ne se montrent guère trop inquiets: on leur avait déjà annoncé la mort (prématurée) du microsillon dans les années 60 en raison de l’arrivée de la minicassette... On avait ensuite annoncé la mort du cinéma avec le lancement de la cassette vidéo!

Reste que la conjonction du graveur de CD et des sites internet non-autorisés représente une véritable menace pour le monde du disque. Polémiques et débats font rage: les firmes discographiques brandissent la menace de ne plus pouvoir permettre aux jeunes talents d’enregistrer si le manque à gagner est trop élevé... ce à quoi on leur réplique qu’il y a belle lurette que les découvertes de jeunes talents sont sacrifiées, au profit de la réédition, sans risque et (presque) sans coût, d’un fond de catalogue amorti depuis les années 60 ou 70. Voici ce qu’on pouvait lire dans Télérama (n°2450) déjà fin 1996:

Ce sont des objets de forme carrée, parés de couleurs criardes, de typographies futuristes ou de photographies d’artistes naïves, avec, écrit en énorme, “best of” ou “greatest hits”. On les appelle des compilations; prononcez “compiles”. Les mauvaises langues prétendent qu’elles sont devenues les roues de secours d’une industrie en chute libre. En 1994, d’après le SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique), 40% des albums vendus en France étaient des compilations.

La compil’ “à la carte”, c’est, semble-t-il, tout au moins d’après le magazine londonien The Observer, l’idée qui va séduire les masses. A Londres, en effet, quelques agitateurs du CD ont mis au point un système qui doit permettre aux consommateurs de disposer de leurs propres compilations. C’est le principe de la cybertechonologie appliqué au monde la musique. Dans une rue anonyme du nord de Londres, nichée dans un modeste appartement, se trouve Cerberus, première boutique de disques virtuelle qui menace de mettre à mal l’industrie discographique.

Les artistes, quant à eux (c’est notamment le cas de Prince) entrevoient la possibilité, via internet, de vendre leurs oeuvres directement et sans intermédiaire, multipliant ainsi, au moins par dix, leur bénéfice qui n’est, jusqu’alors, que d’environ 5% lorsqu’ils ont signé pour une maison de disque. D’ailleurs, certains ont franchi le pas: le groupe indépendant britannique Enid, qui publia son premier 45 tours en 1977, propose désormais, pour la première fois dans l’histoire de l’industrie discographique, un CD “à la carte”; la formation a en effet recensé les quelques 80 chansons de son répertoire, et les propose, via leur compagnie Bespoke CD Mastering Service, sous forme d’un CD de 70 minutes que l’acheteur compose lui-même! A première vue, ce disque idéal semble un peu plus cher, puisqu’il est vendu approximativement 200F, mais lorsqu’on fait le compte, on réalise qu’un CD ordinaire de 40 minutes est vendu dans le commerce aux environs de 130F! En outre, le CD “à la carte” possède l’attrait de l’objet unique ou presque, car, avec une donne de 80 titres, la probabilité de choisir les mêmes titres dans le même ordre est quasiment nulle.

Pour sa part, Robert Fripp, leader d’une formation plus connue, King Crimson, contrôle son propre site au nom hautement redondant, Discipline Global Mobile Collectors Club, proposant des enregistrements d’archives non disponibles dans le circuit commercial traditionnel. La cotisation annuelle s’élève à £ 78 et donne droit à l’équivalent de six CD par an. Le but de Fripp est d’atteindre ainsi les admirateurs les plus acharnés afin de leur proposer directement ce qui, jusqu’à présent, circulait sous le manteau... ou ne circulait pas. Dans cet exemple choisi, comme dans le précédent (Enid), force est de constater que les maisons de disques, les distributeurs et les disquaires sont court-circuités. Mais il faut tempérer cette information en reconnaissant que, dans les deux cas, le public concerné est, sommes toutes, relativement restreint, et ne peut véritablement porter préjudice qu’au marché pirate. Beaucoup plus grave serait la situation si cette démarche était adoptée par des artistes considérés comme de “gros vendeurs” (Bob Dylan, Bruce Springsteen, U2, REM, David Bowie, Céline Dion...).

Février 1999... Dans son numéro du 5 février, Libération relate la contre-offensive de l’industrie discographique dont les grandes lignes sont consignées dans un accord conclu entre GoodNoise, le spécialiste de la distribution via internet, et l’un des principaux représentants des éditeurs américains. “La musique sur le net se range du côté du business, écrit Libération; l’industrie du disque tente de restreindre la diffusion gratuite de musique sur le réseau”. Et l’on apprend effectivement que GoodNoise vient de s’engager à reverser un pourcentage (lequel?) de ses ventes en ligne à la National Music Publisher’s Association qui regroupe plus de 20 000 éditeurs musicaux. De plus, chaque morceau téléchargé depuis les serveurs de GoodNoise sera “tatoué” avec un numéro de licence ajouté dans le cœur même du fichier, avant de faciliter la traque éventuelle des copies pirates.

Pierre Forest, de la SACEM, déclare qu’il est “naïf de penser que l’esprit libertaire du début d’internet va durer. La musique ne peut rester gratuite.”

On assiste, pour la première fois depuis les débuts du net, à une véritable concertation, voire à une prise de conscience: indépendamment des engagements de GoodNoise, la société Audiosoft propose un format concurrent du MP3... mais, verrouillé, celui-là, afin que ses possesseurs ne puissent pas dupliquer les chansons proposées. Finalement, on retrouve le même cas de figure que vingt ans auparavant, lorsqu’on cherchait un système permettant de visionner les cassettes vidéos, tout en empêchant leur duplication.

Le bon droit, d’ailleurs, marque parfois des points: l’ A.P.P. (Agence pour la Protection des Programmes), créée dès 1982, obtient le fermeture de 21 sites Internet qui diffusaient, sans la moindre autorisation, des extraits de la comédie musicale Notre Dame de Paris.

Février 1999... Le mensuel Record Collector rappelle que le disque pirate s’adresse au monde des collectionneurs autant qu’à celui du simple consommateur, et signale l’existence de faux picture discs promotionnels. Rappelons que certains picture discs promotionnels sont parfois confectionnés, en tout petit nombre (on cite des disques de Madonna et de Michael Jackson d’un tirage inférieur à dix exemplaires, et donc la valeur se compte en dizaines de milliers de francs); ces disques étant légaux et officiels, ils sont dûment revêtus du logo de la firme discographique. Pour en créer un faux, il faut donc aggraver le cas du simple pirate, puisqu’il y a, en plus, contrefaçon de la marque; ce genre de disques pirates est donc excessivement dangereux pour le fabricant. Afin de brouiller les pistes, les disques sont estampillés “made in Mexico”, “made in Zimbabwe”... ou tout autre pays éloigné et supposé exotique, dont on peut imaginer une industrie discographique bien particulière. Les premières victimes de ces faux picture discs promo sont Madonna (les albums Ray Of Light et Bedtime Stories), les groupes Depeche Mode, Marilyn Manson et Nirvana (album Bleach); le fan peut se fourvoyer aisément: le faux Bleach est muni d’une référence similaire à celle d’un disque officiel de la firme Geffen: GEF 19291P.

Dès le printemps 1999, on apprend que l’ASCAP (société américaine de protection des droits des auteurs et artistes) venait d’accorder le droit de diffusion de plus de quatre millions d’oeuvres musicales sur le site MP3.com. Première destination sur le web pour écouter et télécharger de la musique, MP3 devient une énorme station de radio (car les auditeurs, à cette époque, ne pouvaient pas stocker les chansons sur leurs ordinateurs). Le site tient un inventaire des titres demandés et comptabilise les diffusions tandis que l’ASCAP a pour mission de verser des droits aux auteurs.

Quatre millions de chansons à portée d’ordinateur. Environ douze millions de minutes. Soit ... trente ans d’affilée, sans manger, sans dormir (et, bien sûr, sans mettre les pieds dans un magasin de disques), et encore, à condition de n’écouter chaque chanson qu’une seule fois! N’est-ce pas la mort pure et simple du disque? Et surtout, comment en est-on arrivé à ce point de non-retour ?

2 Juin 1999... L'hebdomadaire Télérama consacre un long dossier à la piraterie. "Copier un CD est devenu un jeu d'enfant. Les pirates défient l'industrie du disque". L'inquiétude des compagnies phonographiques est totalement justifiée : depuis Noël précédent, les graveurs de CD audio sont disponibles pour une somme tout à fait abordable (2 000 F), et les CD vierges disponibles pour 10 F. Quand on songe qu'un CD enregistré coûte au bas mot dix fois plus, rien d'étonnant à ce que quiconque fasse l'effort d'emprunter, d'une manière ou d'une autre, le disque de son choix pour en faire une copie privée. Mais de la copie privée à la piraterie, il n'y a, malheureusement, qu'un pas. Peut-on, décemment, blâmer un adolescent sans le sou, de se faire un peu d'argent de poche en gravant deux ou trois CD chaque soir, tandis que, chaque matin, avant de se rendre au lycée, il capte sur les radios d'Etat les comptes-rendus des derniers scandales financiers du moment ? Encore heureux que ces dossiers concernant la piraterie qui, le plus souvent recueillent les inquiétudes de Pascal Nègre (Pdg le plus en vue dans le monde du disque français) n'aient pas été publiés deux ou trois ans plus tard, au moment de la grande lessive qui mettait en cause Jean-Marie Messier, le boss de Vivendi-Universal! D'autant que les fabricants eux-mêmes ne sortent pas innocents de l'enquête :

C'est au moment même où elle a vendu Polygram, son département consacré à la musique, que la firme Philips a entamé sa campagne de pub' pour le graveur de CD sur le thème "Faites votre compil' vous-même".

27 Juin 1999... Un rapport de la Cour des Comptes signale que deux maisons de disques (PolyGram-France et Sony) ont été épinglées, et gratifiées d’une amende, pour non respect de la concurrence: les firmes demandaient à leurs représentants des conditions jugées illicites qui visaient, cependant, à combattre les disques pirates.

Juillet 1999... Les pays de l’Est battent tous les records! L’IFPI demande à l’Union européenne de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle engage de sévères mesures contre le piratage. L’Ukraine, avec un pourcentage de disques illicites estimé à 95%, vient en effet de “détrôner” la Bulgarie, pays jusqu’alors détenteur du record de la contrefaçon. La majeure partie de ces disques étant exportés, l’IFPI estime à 120 millions d’euros le manque à gagner pour la profession.

27 Juillet 1999... Dans la campagne moscovite, un bulldozer écrase 500 000 disques compacts illicites. Afin de tenter d’effrayer les fabricants de disques pirates qui se multiplient comme des lapins, le ministère de l’Intérieur a pris la décision d’inviter les médias à l’évènement. Action purement psychologique, car les observateurs concernés savent, malheureusement, que ce nombre pourtant impressionnant (un demi million de disques!) n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan où naviguent les pirates: si l’on ajoute CD, CD-Rom, cassettes vidéos, on parvient, paraît-il, à un taux de 98% de “faux” (le film Titanic circulait déjà à Moscou, en CD et vidéo, avant sa sortie offcielle dans les salles de cinéma). Le phénomène se reproduit, identique à celui qui avait affecté Londres trente ans auparavant: les boutiques qui vendent des disques pirates risquent, certes, des amendes, mais dont le montant est (de loin!) inférieur au profit que rapporte le commerce clandestin.

12 Août 1999... La firme Sony Music (Entertainment) annonce qu’elle va vendre de la musique sur Internet, commençant, dès la fin de l’année, par ses artistes nippons: la maison de disques, dont les ventes de disques ont dramatiquement chuté en raison de la crise économique au Japon, annonce que le prix d’un titre acquis par ce nouveau procédé, sera compétitif par rapport à celui d’un même titre sur support disque.

“Nous n’abandonnons pas la commercialisation de CD. Nous nous lançons dans de nouvelles activités complémentaires”, explique le porte-parole de Sony. L’arrivée de Sony sur Internet intervient en plein boom de la demande pour la musique “en ligne”, au moment même où les U.S.A. s’engouffrent dans cette voie.

Fin 1999, le marché français du disque fait ses comptes. Durant l’année écoulée, confronté à une extension record du piratage (qui, heureusement, n’atteint pas les proportions désastreuses relevées au Brésil et dans les pays de l’ex-bloc soviétique), le marché, dans l’hexagone, a chuté de 5% en volume, et de 2,5% en valeur : il s’est en effet vendu près de 115 millions d’albums et 36 millions de singles, contre, respectivement, 118,4 millions et 40 millions l’année précédente (1998). En chiffre d’affaire, celui de l’industrie phonographique française représente, en 1999, 7,4 milliards de francs (contre 7,6 l’année précédente). Les informations sont révélées dans le cadre du 34ème MIDEM, à Cannes, où un stand d’information concernant toutes les formes de piraterie reçoit la visite d’innombrables professionnels du disque.

22 janvier 2000... Libération fait la “une” sur un sujet brûlant : “CD : la folie copie”. Un douanier britannique fait une fracassante révélation :

Il y a dix ans, on nous envoyait à Singapour pour saisir des stocks de CD et arrêter des figures du banditisme international. Aujourd’hui, nos enquêtes nous mènent plus souvent aux portes des collèges, afin de mettre la main sur des adolescents de bonne famille et leur matériel de copie.